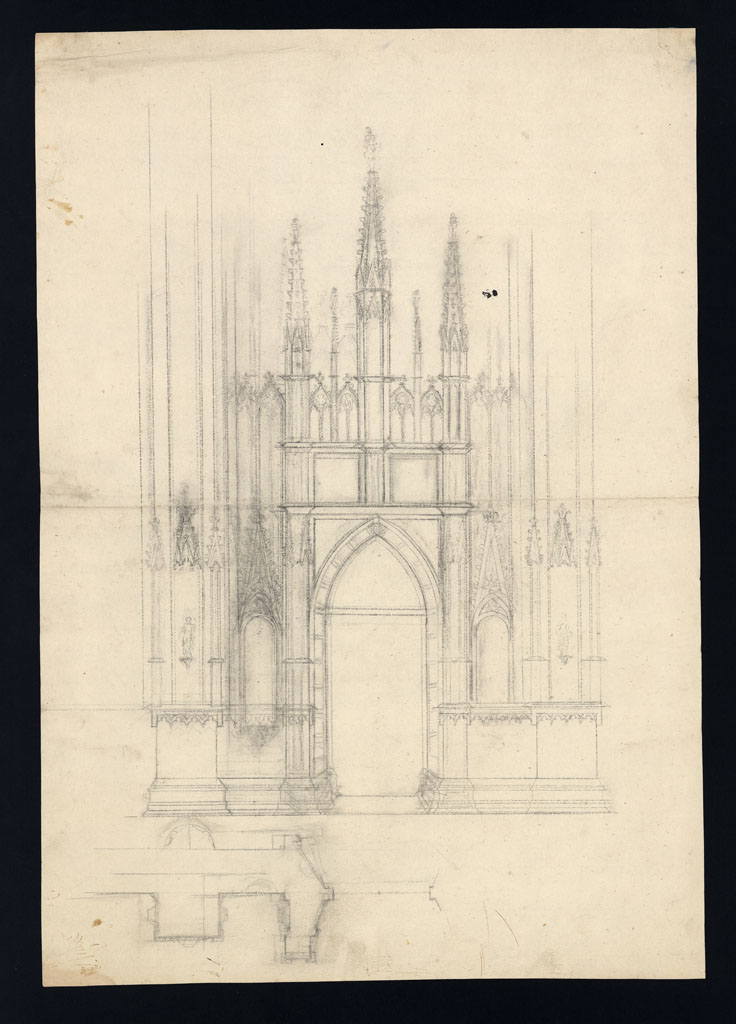

Pianta e prospetto della porta settentrionale

Autore

[Lombardo, Cristoforo ?]Titolo

Pianta e prospetto della porta settentrionaleDatazione

XVI secolo; [1535 circa-1547]

Collocazione

ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 13v-recto

Dimensioni

575x401 mmTecnica e Supporto

Preparazione a punta secca, compasso, fori/punti guida soprattutto lungo l’asse mediano; esecuzione a matita nera; supporto cartaceo di media grammatura, filigrana non presente.

Scala

Non presenteIscrizioni

Non presenti

Notizie

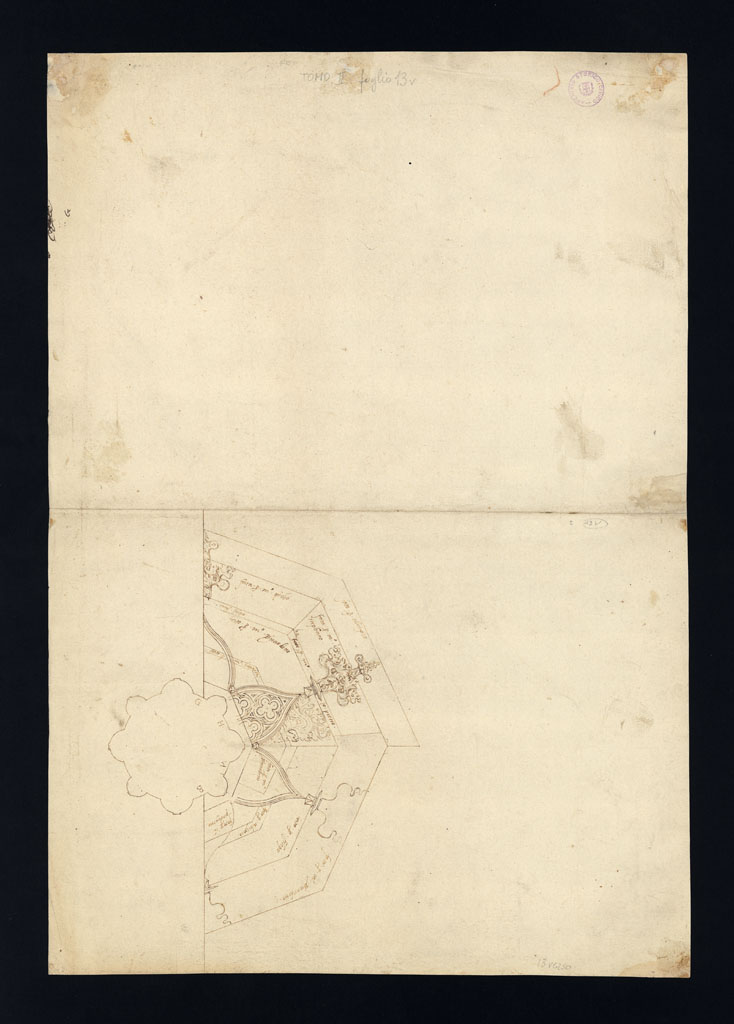

Il disegno (immagine di sinistra) appartiene al gruppo di progetti relativi al completamento della testata settentrionale del Duomo, con la realizzazione dell’accesso noto come porta verso Compedo. Il foglio si trova all’interno del secondo tomo, interamente dedicato al Duomo, della Raccolta Bianconi, conservata oggi presso l’Archivio Storico Civico di Milano e composta in dieci volumi dall’architetto, collezionista e storico Carlo Bianconi tra il 1789 e il 1796 e che contiene disegni di architettura e alcune incisioni di edifici milanesi tra il XIV e il XVIII secolo. La storia del foglio si accompagna quindi con quella della Raccolta, che dopo essere passata ai Litta e poi ai Vallardi, entra nel 1872 nelle collezioni civiche milanesi, quando il Comune di Milano la acquista da Antonio Vallardi. Il disegno è inserito come unico pezzo sul verso del foglio 13 del tomo (presso l’Archivio Storico Civico esiste una riproduzione fotografica in bianco e nero del disegno, negativo A 4085), mentre sul recto del foglio del tomo è inserito un altro disegno rappresentante un progetto per archi rampanti con gli acquedotti (ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 13r). Sul verso del foglio (f. 13v-verso; immagine di destra), si trova invece uno dei numerosi disegni che presentano le sezioni progressive dei piloni con il ribaltamento sul piano delle parti del capitello e le indicazioni dei nomi dei lapicidi a cui erano assegnati i lavori in marmo. Il foglio non reca evidenti tracce di sofferenze, lacune o strappi, eccettuate alcune piccole macchie di inchiostro nero nella parte alta e tracce della colla usata per l’incollaggio al tomo. Vicino al margine inferiore, a sinistra, sono invece visibili alcune prove di penna e inchiostro bruno, che sembrano essere contestuali al disegno rappresentato sul verso del foglio stesso. Non è chiaro se sia da ritenere precedente la realizzazione del disegno a matita sul recto, oppure quello sul verso a penna e inchiostro bruno, tuttavia, poiché il disegno sul verso occupa solo la metà del foglio, che è stato per l’occasione piegato a metà e utilizzato solo per quanto concerne quella di destra, con un orientamento del foglio differente rispetto al recto, e date anche le prove di penna, parrebbe forse più probabile che sia precedente il disegno a matita sul recto, e che si sia dunque proceduto, in un secondo tempo, a piegare il foglio in due, girarlo, e utilizzarlo per un nuovo disegno a penna, usando a quel punto il recto, ormai abbandonato, per effettuare le prove dello stilo. La preparazione a punta secca è riservata quasi esclusivamente alle linee fondamentali del disegno, soprattutto a quelle verticali, compresa la linea mediana; sono preparate invece solo alcune delle linee orizzontali della composizione. I punti guida sono maggiormente evidenti lungo l’asse mediano, disposti a intervalli regolari, ma sono presenti anche in altre parti della composizione, così come è evidente l’uso del compasso per la costruzione degli archi, tutti preparati a punta secca; si nota in particolare la preparazione piuttosto insistita per la curvatura del portale, che denota forse qualche indecisione. I tratti appaiono sicuri ed eseguiti con rapidità e con attenzione ai particolari minuti, nonostante la morbidezza del mezzo (impressione probabilmente accentuata dalla ruvidità della carta), che crea una corposità del segno, soprattutto nelle parti evidentemente tracciate o ripassate a mano libera. Nella parte inferiore sinistra del foglio è anzitutto presente la pianta di una porzione della testata settentrionale del transetto, corrispondente in realtà al solo settore sinistro della campata centrale, ovvero proprio a quello interessato dalla progettazione per la porta verso Compedo. Della pianta è tracciata dunque solo la porzione utile (a sinistra), rappresentata in modo più accurato, anche in virtù del fatto che il lato destro, del quale compare solamente l’indicazione dello stipite della porta, sarebbe ragionevolmente dovuto essere speculare. La distanza che determina l’ampiezza dell’ingresso è segnata con una linea orizzontale, sulla quale si nota anche la traccia del punto mediano, che a sua volta corrisponde con la serie di punti collocati in verticale in corrispondenza della mezzeria dell’alzato, asse che tuttavia non è tracciato a matita, ma solo inciso, e che individua inequivocabilmente una stretta relazione proporzionale tra pianta e prospetto. Questi sono infatti disegnati sul medesimo foglio e con la stessa scala, elemento che, come vedremo, mostra un’attenzione specifica del disegnatore per lo sviluppo dei metodi di rappresentazione nel corso del XVI secolo. Nella pianta è rappresentata la sezione orizzontale dell’intero spessore murario, con la parete interna solo sommariamente tracciata e sulla quale si scorge la sezione del semipilone addossato alla parete della cattedrale e il pilastro d’angolo a lato dell’ingresso. Il profilo esterno della muratura è invece tracciato con maggiore accuratezza, presentando una ricchezza di particolari tale, che consente di individuare il piano di sezione, posto un poco più in alto del basamento della cattedrale, ovvero all’altezza delle mensole su cui poggiano le statue. Il carattere di studio del disegno è evidenziato dalla quantità di alternative e pentimenti che emergono a un’osservazione attenta dell’elaborato: sulla pianta vi sono, infatti, almeno due redazioni, una prima ha il carattere di uno schizzo tracciato molto sommariamente a matita ed è stata poi evidentemente abbandonata in favore della seconda soluzione. Questo primo abbozzo era segnato leggermente più in alto e presentava un’inclinazione della strombatura interna del portale più ortogonale al piano della parete e quindi meno di sguincio, le restanti parti non erano invece delineate con cura, cosa che avviene invece per la soluzione poi scelta e che trova corrispondenza in modo piuttosto fedele nell’alzato. Anche il prospetto presenta talune indecisioni nel tracciato: in particolare si nota un affollamento di linee in alcuni particolari del lato sinistro, soprattutto in corrispondenza della finestra e del pilastro di sinistra dell’ingresso, sui quali probabilmente l’autore stava riflettendo. Il basamento del Duomo e l’aspetto dei contrafforti, comprese le decorazioni minute, rispecchiano nella sostanza la facies del monumento e del modellone ligneo del Museo del Duomo, e si trovano così delineati anche in altri disegni (per esempio il foglio ASCMi, Raccolta Bianconi, II, 14r); la testata è qui figurata con estrema dovizia di dettagli, compreso l’accenno alle statue poste sopra le mensole, che comunemente non compaiono nei disegni relativi a questa porzione di edificio. Allo stesso modo la parte più propriamente dedicata alla porta presenta una notevole ricchezza di elementi, che denota anche un tentativo di rigorosa integrazione tra le parti, peraltro non sempre ben risolta. La porta è costituita da un vero e proprio corpo estroflesso dalla parete, come si può facilmente individuare dalla pianta, con due pilastri a sezione quadrangolare che si protendono a nord, verso l’esterno, e consentono così di dotare il portale di un’ampia strombatura, più accentuata verso l’esterno, ma parimenti presente anche all’interno. Il prospetto risolve quindi questa parte in prospettiva, per mostrarne la profondità, e individua una porta archiacuta con la strombatura suddivisa in riquadri rettangolari, disposti uno sull’altro anche intorno all’arco, e che avrebbero potuto accogliere rilievi scolpiti. I due pilastri, che ingabbiano la porta in un volume quasi indipendente e così tanto sporgente dalla parete, sono articolati nella parte bassa in modo simile al basamento della cattedrale, ma non si esauriscono all’altezza del portale, bensì proseguono al di sopra di esso fino al termine del ricco coronamento, che insiste al di sopra del cervello dell’arco. Qui si trova una cornice rettilinea, che collabora a una resa geometrica della composizione, perpetuata nella struttura che si imposta al di sopra della cornice. Il coronamento della porta, infatti, è composto da una sorta di parapetto con specchiature quadrate e articolato dall’emergere dei pilastri laterali e da un ulteriore pilastrino collocato al centro, soluzione piuttosto eccentrica nella scelta di collocare un elemento, per di più visivamente imponente rispetto agli altri, che insiste proprio sulla chiave dell’arco sottostante. I pilastri terminano con un piccolo pinnacolo con cuspidi e gattoni e statue a figura umana alla sommità, mentre due piccoli pinnacoli sono posti al di sopra dei parapetti in mezzo all’interasse tra i pinnacoli maggiori. Ai lati del portale, nella parete arretrata rispetto ad esso, si trovano due eleganti finestre con coronamento cuspidato, per le quali sono proposte due varianti, quella di destra con la base poggiata sulla cornice del basamento inferiore del Duomo, mentre la seconda, con soluzione più inusuale, interrompe la stessa cornice e scende ad invadere lo spazio del basamento, creando quindi un’articolazione vivace sia della parete che dello stesso basamento. Anche la parte superiore, dietro la balaustra a coronamento della porta, è traforata con finestre bifore archiacute, con decorazioni che ripercorrono quelle tradizionali del Duomo. Nella parte superiore del foglio sono tracciate le linee a perdere, che indicano il prosieguo in altezza dei contrafforti, ma non viene disegnata la parte alta della parete, cioè quella che andrebbe a colmare il grande vuoto sotto l’arcone corrispondente alle volte della cattedrale, non ci è dato quindi sapere come l’autore avrebbe inteso coniugare la porta alla sommità.

Note critiche

Il disegno è stato messo in relazione con altri elaborati che presentano soluzioni per la porta verso Compedo, in particolare con il foglio 16r del tomo secondo della Raccolta Bianconi (Perossi 1999-2000, che propone anche un’identità di mano tra i due), che in effetti mostra un tipo analogo di organizzazione dell’alzato della porta, simile la forma stessa del portale, affiancato lateralmente da pilastri aggettanti, e il suo inserirsi all’interno di una composizione geometrica. I particolari del disegno sono comunque molto differenti e anche il coronamento presenta un netto affievolirsi della solidità strutturale degli elementi, in favore di una decorazione a traforo più minuta e fitta, mediante l’utilizzo di archetti tra loro concatenati. Nella sostanza, tuttavia, parrebbe trattarsi di una variante sullo stesso tema: si nota tra l’altro che nel disegno 13v-recto, il pilastro di sinistra mostra un pentimento rappresentato da una soluzione a sezione trapezoidale, con la punta rivolta verso l’esterno, e uno sviluppo verticale prismatico (abbandonata poi in favore della variante rettilinea riproposta sul lato destro), che si avvicina proprio a quella presente nel disegno 16r: è evidente che i disegni siano tra loro interdipendenti per quanto concerne alcune soluzioni. Per la scelta di un portale molto aggettante dalla parete e formalmente simile a questo, il foglio è stato anche avvicinato a n. 247 dell’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo, copia del XIX secolo di un presunto progetto di Vincenzo Seregni datato al 1534 (così Scotti, 1977; Perossi, 2002, con maggiori dubbi già in Perossi, 1999-2000) e noto attraverso una fotografia (AVFDMi, Fototeca vecchia, 66). L’affinità con questo disegno sta però sostanzialmente in alcuni elementi formali e in parte della struttura del portale vero e proprio, con la forte strombatura e la suddivisione in fasce decorative orizzontali, all’interno delle quali nel disegno della Fabbrica sono anche riportati i rilievi scolpiti. La composizione del progetto di cui copia al n. 247 è però globalmente più rigida, e meno abile è l’integrazione tra il corpo del portale e il coronamento superiore, che invece si differenzia totalmente da quello del foglio 13v-recto della Bianconi. È stato per primo Luca Beltrami a menzionare il disegno all’interno del suo studio relativo alla porta verso Compedo del 1900, già ponendolo in raffronto con il disegno di Seregni di cui copia al n. 247 dell’Archivio della Veneranda Fabbrica (del quale lo studioso conosceva l’originale), per l’idea di collocare due finestre, seppure di fattura molto differente, ai lati della porta, che sono assenti dagli altri progetti noti. Beltrami tuttavia solleva un dubbio rispetto al foglio 13v-recto della Bianconi, indicando l’ambiguità di interpretazione delle aperture, che non sono chiaramente individuabili come finestre o come semplici nicchie. Il disegno è stato datato da Aurora Scotti a un tempo posteriore al 1537 (Scotti, 1977), cioè a seguito della decisione di realizzare la porta con un unico ingresso, sebbene di per sé il fatto non possa costituire un terminus post quem, poiché non vieta che anche precedentemente alla delibera vi fossero stati progetti con unico ingresso, contemporanei alla progettazione a tre usci. Si noti, inoltre, che proprio il fatto che nel corso della discussione del 1537 si ponga la questione della scelta tra uno, due o tre ingressi, ha come presupposto che siano stati presentati progetti per tutte e tre le soluzioni (1537, 21 marzo: Annali, III, pp. 263-264). Una datazione intorno a quegli anni sarebbe comunque perfettamente congruente rispetto alla vicinanza di soluzioni con i fogli citati in precedenza, che almeno nel caso di quello di Seregni (di cui copia al AVFDMi, Archivio Disegni, 247; data inscritta 1534) ruota intorno alla metà degli anni Trenta del XVI secolo. Si tratta, infatti, del momento in cui all’interno della Fabbrica torna d’attualità l’attenzione per la porta verso Compedo, si esaminano nuovi disegni, si dispone per un modello esecutivo (per una sequenza degli interventi si vedano gli Annali della Fabbrica, oppure Beltrami, 1900; una sintesi si trova in Scotti 1977, p. 106, nota 13). Scotti torna sull’argomento nel 1989, nell’ambito dello studio dedicato ai disegni di Vincenzo Seregni, e si sofferma in particolare sull’importanza della tecnica di preparazione del foglio e di costruzione del disegno, ovvero sulla collocazione di una serie di punti lungo un asse centrale a distanza regolare, che rappresentano la guida per stendere la preparazione a punta secca, che interessa solo le linee essenziali del disegno, differentemente da quanto sia individuabile nei disegni di certa paternità di Seregni, dove, invece, si riscontra un tracciato assai preciso di linee incise, sia per le orizzontali, che per le verticali e finanche per le linee curve e i particolari più minuti. La studiosa avvicina quindi il disegno, dal punto di vista tecnico, al foglio 10rA del tomo secondo della Raccolta Bianconi, realizzato però a matita rossa, giungendo quindi a proporre per entrambi l’attribuzione a Cristoforo Lombardo. L’attribuzione a Lombardo è stata sostanzialmente accolta da tutta la storiografia successiva (Balestreri, 1993; Balestreri, 1995; Loi, 1995; Farina, 1996; Rossi, 1996; Perossi, 1999-2000; ma anonimo in Repishti, 2003), tanto che Silvia Perossi propone che si tratti proprio di uno studio per la realizzazione del modello della porta elaborato da Cristoforo Lombardo e Baldassarre Vianello nel 1540 (11 agosto: Annali, III, p. 275), notando l’affinità con la descrizione del modello stesso nelle proporzioni, nell’accentuata strombatura interna, nell’aggetto verso l’esterno; sembra essere invece assai poco ragionevole l’attribuzione proposta da Kappner per Francesco Borromini, con uno spostamento del disegno al primo Seicento (Kappner 1994; accantonata già in Farina, 1996, p. 27, nota 51 e definitivamente fugata nel corso degli studi sul giovane Borromini in Scotti 1999). In particolare è stata Cristina Farina a sottolineare come questo disegno mostri il confrontarsi dell’architetto con il gotico e il suo tentare di abbandonare il linguaggio classicheggiante, che pure emerge nella tendenza verso una geometrizzazione dei volumi e a una semplificazione lineare delle forme, atteggiamento formalmente congruente con le architetture realizzate da Cristoforo Lombardo in quegli anni e in generale con il secondo quarto del Cinquecento milanese.

Bibliografia

L. Beltrami, La Porta Settentrionale nel Duomo di Milano (porta versus compedum). Vicende e raffronti con disegni inediti, Milano, 1900, p. 24

Luca Beltrami e il Duomo di Milano. Tutti gli scritti riguardanti la cattedrale pubblicati tra il 1881 e il 1914, a cura di A. Cassi Ramelli, Milano, 1964, p. 267

A. Scotti, Per un profilo dell’architettura milanese (1535-1565), in Omaggio a Tiziano. La cultura artistica milanese nell’età di Carlo V, catalogo della mostra, Milano, 1977, p. 118, n. 86, p. 119, fig. 86

A. Scotti Tosini, I disegni cinquecenteschi per il Duomo di Milano: Vincenzo Seregni nel tomo II della Raccolta Bianconi, in Il disegno di architettura, a cura di P. Carpeggiani, L. Patetta, atti del convegno (Milano, 1988), Milano, 1989, p. 158 e p. 159, fig. 7

A. Bellù, Giulio Romano ed una porta del Duomo di Milano che non vide mai la luce, in Giulio Romano, atti del convegno (Mantova, 1989), Mantova, 1991, pp. 383-391, p. 385, fig. 1

I. Balestreri, I disegni del Duomo di Milano nella Raccolta Bianconi, “Il disegno di architettura”, 7, 1993, p. 23

S. Kappner, Francesco Borrominis Ausbildungsjahre an der Mailander Dombauhutte 1608 bis 1619, “Arte Lombarda”, 108-109, 1994/1-2, p. 16, fig. 5

M.C. Loi, Alcune osservazioni sulla permanenza del linguaggio tardogotico a Milano nel primo Cinquecento, in L’architettura del tardogotico in Europa, a cura di C. Caraffa, M.C. Loi, atti del seminario (Milano, 1994), Milano, 1995, pp. 79-85

M.C. Loi, L’attività architettonica di Cristoforo Lombardo detto il Lombardino (anni 90 del ‘400-1555), dottorato di ricerca in storia dell’architettura, Università degli studi di Roma La Sapienza, 1996, II, pp. 147-149; 214, n. 27

La Raccolta Bianconi. Disegni per Milano dal Manierismo al Barocco, a cura di I. Balestreri, Milano, 1995, p. 27

C. Farina, Cristoforo Lombardi architetto: nuove acquisizioni documentarie, “Arte Lombarda”, 116, 1996/1, p. 21, fig. 5

M. Rossi, Cesariano in Duomo, in Cesare Cesariano e il classicismo di primo Cinquecento, a cura di M.L. Gatti Perer, A. Rovetta, atti del seminario di studi, (Varenna, 1994), Milano, 1996, p. 52, p. 63, fig. 10

A. Scotti, Scheda, in Il Giovane Borromini. Dagli esordi a San Carlo alle Quattro Fontane, a cura di M. Kahn-Rossi, M. Franciolli, catalogo della mostra (Lugano, 1999), Milano, 1999, pp. 123-124, n. 54

S. Perossi, Il dibattito rinascimentale sulla Porta di Compedo del Duomo di Milano, tesi di laurea, relatore A. Rovetta, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1999-2000, pp. 236-243; p. 248

S. Perossi, Progetto per la Porta di Compedo, in La facciata del Duomo di Milano nei disegni d’archivio della Fabbrica (1583-1737), a cura di F. Repishti, catalogo della mostra (Milano, 2002), Milano, 2002, p. 35

A. Scotti, N. Soldini, Scheda, in Borromini e l’universo barocco, a cura di R. Bösel, C.L. Frommel, catalogo della mostra (Roma, 1999-2000), Milano, 1999, p. 67, n. III.12

A. Scotti, Alcune ipotesi per il giovane Borromini, in Francesco Borromini, a cura di C.L. Frommel, E. Sladek, atti del convegno (Roma, 2000), Milano, 2000, pp. 29-30, fig. 8

F. Repishti, La facciata del Duomo di Milano (1537-1657), in F. Repishti, R. Schofield, I dibattiti per la facciata del Duomo di Milano 1582-1682. Architettura e controriforma, Milano, 2003, p. 20, fig. 6