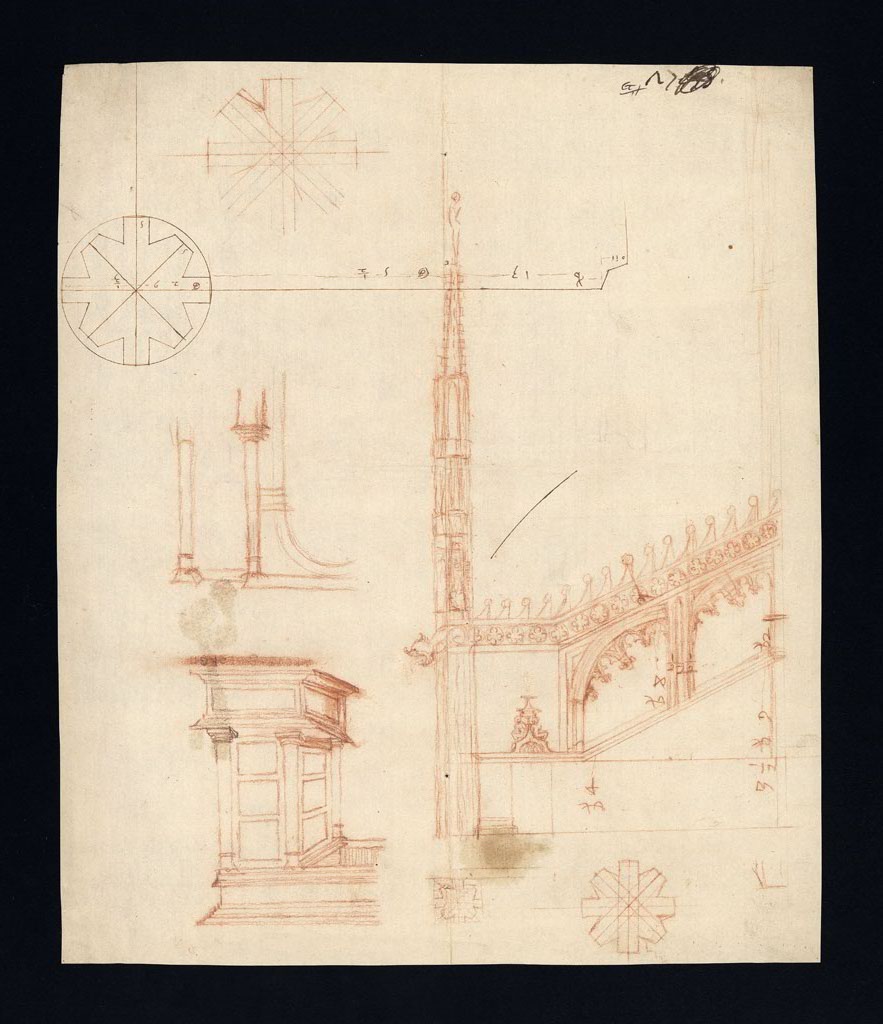

Studio per arco rampante; piante di guglia; disegni di archi antichi

Autore

[Lombardo, Cristoforo ?]Titolo

Studio per arco rampante; piante di guglia; disegni di archi antichiDatazione

XVI secolo; [anni Quaranta/Cinquanta ?]

Collocazione

ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 10rA

Dimensioni

374x314 mmTecnica e Supporto

Preparazione a punta secca (limitata alla pianta in alto, per il resto assente), compasso; esecuzione a penna e inchiostro bruno (pianta in alto), matita rossa (restanti disegni); supporto cartaceo di media grammatura, filigrana non presente.

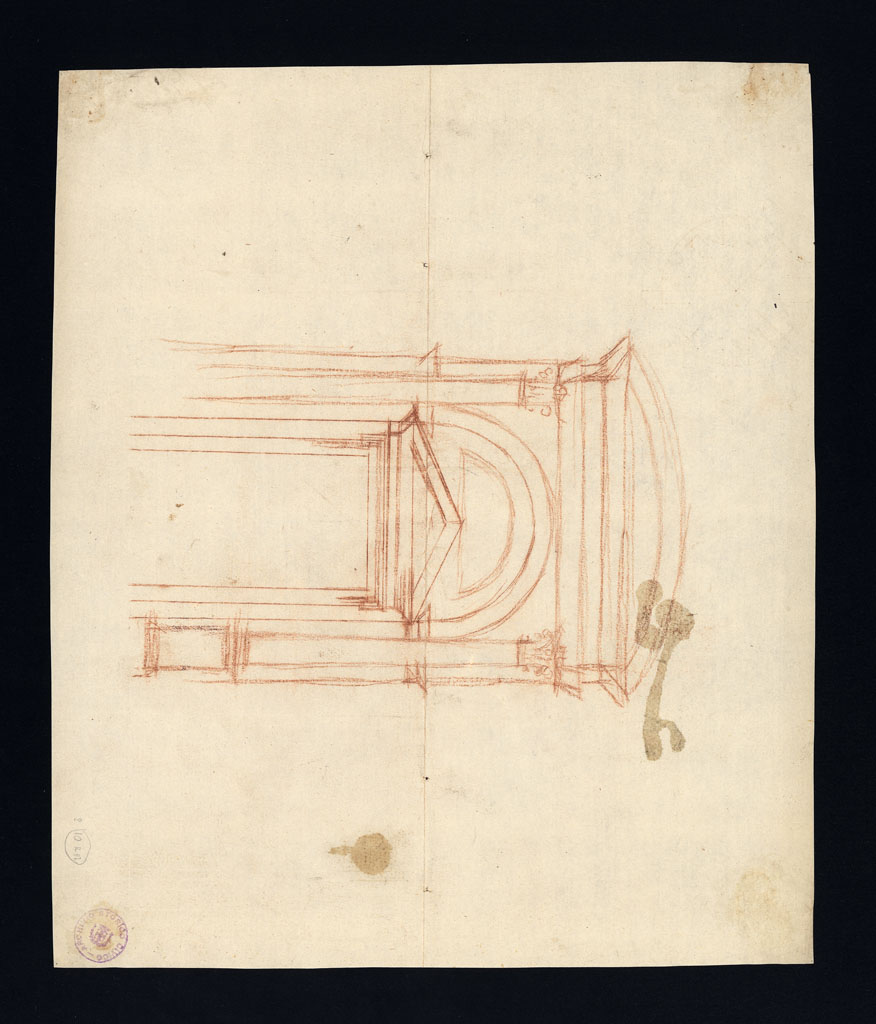

Verso: preparazione non presente (alcuni tratti a punta secca non sembrano contestuali al disegno), compasso; esecuzione a matita rossa.

Scala

Non presente (ma in parte quotato)

Iscrizioni

Ai luoghi propri, a penna e inchiostro bruno: misure.

Sotto uno degli archi, a matita rossa, quasi totalmente cancellato: «Arcus [+] Georg».

In alto a destra a penna e inchiostro bruno: sigla con cancellatura, si leggono le lettere «GII».

Sul verso indicazione inventariale moderna, a matita: «2 10 r A».

Sul verso, timbro a inchiostro blu dell’Archivio Storico Civico di Milano: «ARCHIVIO STORICO CIVICO».

Notizie

Il disegno è inserito all’interno del secondo tomo della Raccolta Bianconi, conservata oggi presso l’Archivio Storico Civico di Milano, composta in dieci volumi dall’architetto, collezionista e storico Carlo Bianconi tra il 1789 e il 1796 e contenente disegni di architettura e alcune incisioni di edifici milanesi tra il XIV e il XVIII secolo. La storia del foglio si accompagna quindi con quella della Raccolta, che dopo essere passata ai Litta e poi ai Vallardi, entra nel 1872 nelle collezioni civiche milanesi, quando il Comune di Milano la acquista da Antonio Vallardi. Il disegno è collocato dopo la serie delle piante e delle sezioni della cattedrale, in un gruppo di fogli che riportano disegni e progetti per singole parti dell’edificio, per lo più di piccole dimensioni e con prevalente carattere di studio. Il disegno è inserito insieme a un altro pezzo al recto del f. 10 del tomo (presso l’Archivio Storico Civico esiste una riproduzione fotografica in bianco e nero del disegno negativo A 4077), mentre il verso del foglio del tomo è libero.

Il foglio presenta alcune macchie brune, sia sul recto che sul verso e alcune macchie di inchiostro sul verso, oltre alle tracce della colla impiegata per il fissaggio al tomo, concentrata agli angoli. La visibile traccia della precedente piegatura verticale del foglio non ha prodotto strappi, né sostanziali abrasioni o deterioramenti del disegno. Si notano alcuni piccoli fori nell’angolo in basso a destra, che parrebbero contestuali al disegno sul verso. Alcuni sono disposti a intervalli regolati, altri invece sono quasi certamente frutto di spilli o piccoli chiodi, con i quali il disegno può essere stato fissato a un supporto rigido. I fori si notano solo in questo angolo, ma non sappiamo se il foglio possa essere stato rifilato in parte.

Il disegno presenta diverse tecniche grafiche. Anzitutto la preparazione a punta secca è presente solo per quanto concerne il tracciato della pianta nella parte alta del foglio, poi ripassata a penna e inchiostro bruno, mentre è assente nel caso degli altri disegni presenti sul foglio. Inoltre, anche nel caso della pianta in alto la preparazione è limitata a un tratto orizzontale e alcuni tratti verticali e obliqui per la costruzione della figura geometrica a sinistra e all’uso del compasso per la circonferenza. Il compasso si nota poi anche per la figura geometrica in basso a destra, poi tracciata a matita rossa.

Il tratto a penna e inchiostro bruno che delinea la pianta nella parte superiore del foglio è sicuro, ma non molto accurato, forse tracciato velocemente, seppure con l’uso di strumenti, mentre alcuni tratti a mano libera corrispondono alla segnalazione delle misure.

I restanti disegni presenti sul foglio sono realizzati a matita rossa, in parte a strumento e in parte a mano libera, in tutti i casi sono tracciati abilmente con libertà espressiva negli elementi decorativi, ai quali è a tratti riservata un’attenzione miniaturistica. Pur nella morbidezza del mezzo grafico i disegni tendono ad essere precisi, ben proporzionati e attenti ai particolari, inseriti con tratto sicuro. A destra, sopra l’arco rampante, parrebbe esservi stato il disegno di una modanatura a matita rossa, oggi quasi totalmente cancellato.

Sul verso è presente un altro disegno, verosimilmente non riferibile al Duomo di Milano, nel quale è tracciata una porta (in Loi, 1996, p. 133, la studiosa propone che il disegno si riferisca alla facciata di Santa Maria presso San Celso). Sul verso del foglio sono tracciate linee verticali a punta secca, che sembrano non potersi riferire al disegno del portale al centro, che reca solo alcuni tratti a punta secca e il foro del compasso centrale, ma è per il resto eseguito a mano libera e a matita rossa.

Note critiche

Il foglio non ha avuto un’estesa fortuna critica: eccettuata la comparsa nell’inventario redatto da Isabella Balestreri (Balestreri, 1993; Balestreri, 1995), il disegno è citato da Aurora Scotti e studiato da Maria Cristina Loi e Cristina Farina. Il foglio contiene diversi elaborati, connessi in parte alla realizzazione dei cosiddetti “acquedotti”, ovvero gli archi rampanti contenenti un sistema di deflusso delle acque studiati per evitare il dilavamento delle pareti laterali della cattedrale e che attorniano il duomo stesso, impostandosi al di sopra delle coperture delle navate miniori, del transetto e del coro. Gli archi rampanti presentano lungo tutto il perimetro del Duomo la medesima struttura, composta da due archi inclinati per ogni terrazza, che si impostano trasversalmente in corrispondenza delle campate della cattedrale e sono sormontati da guglie. Al centro del foglio abbiamo infatti un disegno a matita rossa che mostra il prospetto di uno di questi “acquedotti”, del quale nella parte inferiore è abbozzata anche la pianta della guglia più esterna. Parimenti potrebbero essere inseriti nel medesimo contesto sia le altre piante schematiche di guglie a matita rossa, sia quella tracciata a penna e inchiostro bruno in alto. Il disegno maggiore rappresenta uno studio prevalentemente a mano libera che tuttavia mostra attenzione ai dettagli decorativi, che corrispondono ad altri disegni esistenti per gli stessi elementi. In particolare i due archi rampanti mostrano lo stesso tipo di decorazione presente nel disegno in BAMi, S. 148 sup. n. 1, che raffigura dal medesimo punto di vista un arco simile, sebbene non siamo in grado di stabilire se si tratti dello stesso. In questo senso infatti gioverebbe solo un’analisi accurata della statuaria, che tuttavia è pressoché assente dal disegno a matita rossa, eccettuata la presenza del doccione in forma di drago collocato alla base della guglia e dall’accenno alla statua a figura intera collocata alla sua sommità (grazie alla presenza della statuaria parrebbe possibile identificare l’arco rampante in BAMi, S. 148 sup. n. 1 con il disegno di guglia, che sembra essere pienamente corrispondente, al foglio F. 273 inf. n. 43 sempre conservato presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano). Altri elaborati grafici, oltre a quelli citati, che possono essere correlati con gli archi rampanti sono in pianta i disegni in ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 12rA-recto e 12rB, in pianta e prospetto il disegno ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 13r e forse il disegno in BAMi, F. 273 inf. n. 44. Sebbene in questa sede non siano possibili ulteriori precisazioni sui rapporti reciproci tra questi fogli e sull’eventuale identificazione degli stessi nel costruito, si tratta di disegni tutti assegnabili alla prima metà del XVI secolo e si ricorda in particolare che la realizzazione degli “acquedotti” sembra rappresentare in quel momento una delle priorità della Fabbrica, come evidenziato per esempio nelle Proposizioni di Vincenzo Seregni, presentate probabilmente nel 1537 (Beltrami, 1964, p. 103) e come parrebbe confermato dalla nomina dello stesso Seregni nel 1547 ad architetto con il mandato precipuo di realizzare gli archi rampanti (Ferrari da Passano, 1973, p. 31; Repishti, 1997, p. 85).

In merito al f. 10rA del tomo secondo della Raccolta Bianconi, Aurora Scotti ha proposto l’inserimento all’interno di un gruppo a suo parere indicativo della prassi progettuale di collaborazione tra Cristoforo Lombardo e Vincenzo Seregni. In particolare in questo gruppo sarebbero da assegnare a Lombardo gli studi a mano libera e privi di preparazione e a Seregni i disegni “esecutivi”, realizzati con accuratezza nella preparazione e nella costruzione geometrica. In base a questa ipotesi, il disegno al f. 10rA corrisponderebbe più facilmente alla tecnica di Lombardo, ipotesi sostenuta anche da Maria Cristina Loi, che però vorrebbe riconoscere la mano di Seregni nella pianta a penna e inchiostro bruno collocata nella parte alta del foglio. Maria Cristina Loi si interroga inoltre sugli altri disegni presenti nel foglio, ovvero i due piccoli archi trionfali a matita rossa realizzati in senso inverso rispetto al disegno con l’arco rampante. Non può essere provata la derivazione proposta dalla studiosa dell’arco con fornice centrale a tutto sesto dal manoscritto S.P. 10/33 della Biblioteca Ambrosiana di Milano (noto come Codice delle Rovine di Roma), segnatamente rispetto all’identificazione del pezzo con l’arco di Costantino (peraltro assente dal codice), poiché l’arco parrebbe più facilmente ispirato all’arco di Tito a Roma o comunque ad archi antichi che mostrano la trabeazione aggettante continua in corrispondenza del fornice centrale e arretrata in corrispondenza dei settori laterali (per esempio quello di Traiano ad Ancona). Per quanto concerne invece l’altro disegno di arco presente al foglio 10rA, trabeato, esso è chiaramente identificabile con l’arco degli Argentari in Foro Boario, ipotesi confermata anche dall’iscrizione in parte cancellata a matita rossa presente al di sotto del pezzo, che recita «Arcus [+] Georg» (Arco di San Giorgio), ovvero la chiesa di San Giorgio in Velabro alla quale l’arco è, come è noto, addossato. Inoltre, come mi suggerisce Orietta Lanzarini, il taglio della rappresentazione, l’interpretazione lineare dell’arco e i particolari parrebbero trovare piena identità (ma in controparte) in alcuni disegni riconducibili alla bottega di Jacques Androuet du Cerceau in corso di analisi da parte della studiosa e di prossima pubblicazione. La datazione del foglio può essere quindi individuata almeno agli anni Quaranta o Cinquanta del XVI secolo, compatibilmente con la datazione dei disegni affini.

Bibliografia

A. Scotti, I disegni cinquecenteschi per il Duomo di Milano: Vincenzo Seregni nel tomo II della Raccolta Bianconi, in Il Disegno di architettura, a cura di P. Carpeggiani, L. Patetta, atti del convegno (Milano, 1988), Milano, 1989, p. 159

I. Balestreri, I disegni del Duomo di Milano nella Raccolta Bianconi, “Il disegno di architettura”, 7, 1993, p. 26

La Raccolta Bianconi. Disegni per Milano dal Manierismo al Barocco, a cura di I. Balestreri, Milano, 1995, p. 23

M.C. Loi, L’attività architettonica di Cristoforo Lombardo detto il Lombardino (anni 90 del ‘400-1555), dottorato di ricerca in storia dell'architettura, Università degli studi di Roma La Sapienza, 1996, II, pp. 129-135; p. 213, nn. 16-17

C. Farina, Cristoforo Lombardi architetto: nuove acquisizioni documentarie, “Arte Lombarda”, 116, 1996, p. 20, fig. 4