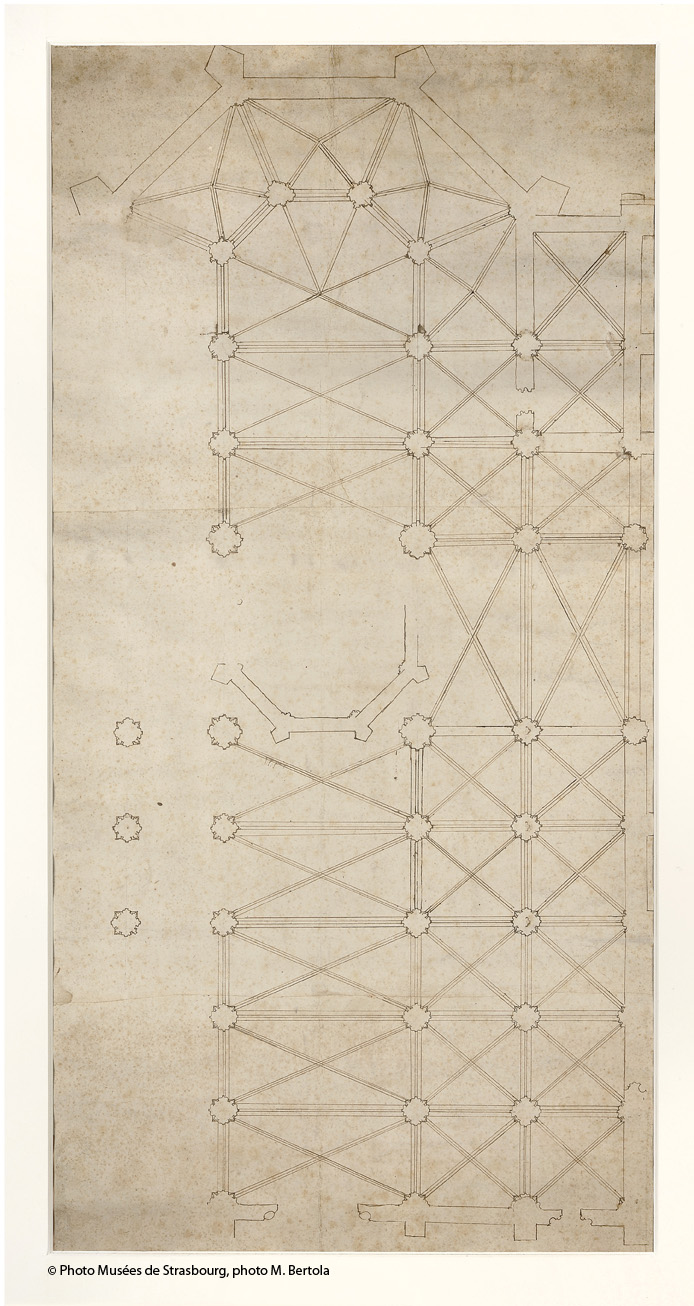

Planimetria parziale con pianta del tiburio

Autore

[Nonnenmacher, Bernhard]; AnonimoTitolo

Planimetria parziale con pianta del tiburioDatazione

[XV secolo - XVI secolo]; [1480-1520]

Collocazione

Musée de l'Oeuvre Notre Dame de Strasbourg (Dépôt de la Fondation de l'Oeuvre Notre Dame), OND 29, D.22.995.0.22

Dimensioni

960 x 500 mmTecnica e Supporto

Tracce di preparazione a punta secca, punte di compasso e tracciati circolari a puntasecca; penna e inchiostro bruno. Tre fogli di carta di medio spessore tra loro sormontati di circa 1 cm (370x500; 380x500; 220x500). Il verso è foderato in antico con rinforzi moderni sui bordi.

Scala

Non presenteIscrizioni

Non presenti

Notizie

Il disegno (numero di inventario D.22.995.0.22 o R 1500) è l’unico riferibile al cantiere del Duomo milanese conservato nella raccolta della cattedrale di Strasburgo. Pubblicato per la prima volta da Maria Luisa Gatti Perer in occasione degli atti del convegno del 1968, è stato fin da subito ricondotto alle vicende del tiburio che legarono la cattedrale e gli architetti di Strasburgo a Milano alla fine del Quattrocento. Infatti nei primi anni Ottanta Giovanni da Graz arrivò da Strasburgo dopo una lettera inviata dal duca Gian Galeazzo Sforza ai governatori di quella città (27 giugno 1481) nella quale si chiedeva un ingegnere capace di risolvere il problema del tiburio. Il 19 aprile 1482 lo stesso duca in una lettera inviata a Pietro Scotto governatore di Strasburgo e prefetto alla fabbrica della cattedrale allegava un modello della chiesa.

La scelta di rifarsi ad un maestro non milanese non fu accettata da tutti. Il 14 maggio 1483 Ludovico il Moro scriveva in merito alla elezione fatta dai deputati del Duomo di un ingegnere tedesco, chiedendo di rivedere la scelta perché da molti era stato giudicato non «ben provisto al bisogno di tanta opera» e suggerendo al suo posto Giovanni Battagio. Nonostante questa lettera il 16 maggio la Fabbrica contraeva il documento di Pacta et Conventiones con «magistrum Johannem de Gracz de Alamania ex altera» perché giungesse a Milano «ad laborandum et exercendum personam suam et ingenium suum circha reparationem et perfectionem thiburii».

Dei lavori realizzati dal Giovanni da Graz e da Alexandro da Marpac «teutonico subtusingenerio» e da Giovanni Niesenberger, altro sotto ingegnere, conosciamo poco sebbene siano documentati da una lunga serie di pagamenti sino al 1486. Ancora nel dicembre del 1486, dopo una serie di reciproche accuse tra i maestri e i fabbricieri sul mancato rispetto del contratto, furono pagati i lapicidi Tibaldo Strenberger, Giovanni Bierich, Giovanni Ingri, Giovanni Austro, Pietro da Norimberga, Osvaldo de Marpur.

Sulla base del confronto con altri fogli conservati a Strasburgo il disegno è stato in passato attribuito ad Hans Hammer e, più recentemente, a Bernhard Nonnenmacher, suo genero, attivo nel 1520 a Strasburgo (Sauvé 2012; Böker 2013, pp. 274-275). Quest’ultima attribuzione suggerisce l’ipotesi che il disegno possa essere una copia più tarda da un progetto della prima metà del Quattrocento e questo spiegherebbe il perché delle parti non disegnate (sono omesse sia la navata minore sinistra e il transetto e le finestrature, e anche la navata maggiore è parziale e presenta solo cinque campate con 31 piloni), non ancora ultimate a quella data. Il motivo di interesse del disegno (più probabilmente una copia parziale da un disegno, oggi perduto, elaborato negli anni Ottanta) risiede nella rappresentazione del tiburio ottagonale (incompleto ma già tutto tracciato a punta secca), forse quello di Guiniforte Solari, progettato in maniera coerente con altri elementi del Duomo (contrafforti dell’abside e piloni). Vanno infine segnate alcune particolarità e imprecisioni come la posizione della facciata principale e degli ingressi alla sacrestia meridionale e alla navata minore.

Note critiche

Il disegno, ricco di correzioni e pentimenti, pone delle questioni fondamentali per le vicende della fabbrica e costituisce la pianta del tiburio più antica conservata finora conosciuta. Rappresenta una pianta parziale del Duomo e una pianta parziale di una struttura ottagonale in corrispondenza del tiburio. Il disegno ci mostra la pianta della chiesa con l’omissione inesplicabile della navatella sinistra e del transetto, come se il disegno fosse stato abbandonato perché impossibile da rappresentare nel foglio (in verità si tratta di tre fogli giuntati tra loro). Nel disegno, che non riporta nessuna indicazione di finestrature, la navata grande è incompleta e presenta cinque campate e le navatelle con 31 piloni eretti (quelli del tiburio sono più grandi); se includiamo i piloni al nord che non sono riportati nel disegno ma erano certamente già costruiti (?), arriviamo a 40 piloni.

Il numero dei piloni disegnati è quasi quello indicato da Dulcino (ne indica 42) così da precisare la datazione e il fatto che quelli presenti siano quelli effettivamente realizzati a quella data. Il tiburio ottagonale illustrato nel disegno non è completo: presumibilmente vuole dire che è stato in parte demolito o non del tutto realizzato e questo potrebbe spiegare perché, quando i Deputati stipulano il contratto con Giovanni da Graz nel 16 maggio 1483, si specifica che la sua opera è rivolta «circha reparationem et perfectionem thiburii».

Il lato settentrionale del tiburio è delineato a punta secca, mentre appare una semicolonna, difficilmente identificabile dalle immagini. La terminazione dei contrafforti del tiburio è identica a quella dell’abside.

Circa la tecnica occorre segnalare che gran parte delle linee sono tirate con l’ausilio di strumenti, anche le volte a crociera sono identificate da linee parallele; fanno eccezione i pilastri costruiti a mano libera a partire da una circonferenza disegnata con un compasso a punta secca, e la maggior parte dei lati del tiburio.

Vanno infine segnate alcune particolarità: in primo luogo la sacrestia meridionale è correttamente disegnata con due campate di forma differente, ma difforme dall’esistente e da tutte le planimetrie Cinquecentesche (debitrici di Cesariano) è la posizione della porta d’ingresso (qui centrale e non addossata al pilone).

Inedita appare la posizione della facciata posta alla fine della quinta campata, contando dal pilone del tiburio, e non a quella successiva come si trova disegnato in tutte le piante del XVI secolo; così come l'estensione a cinque navate con la porta maggiore di ingresso che presenta due colonne incassate negli spigoli e quella minore posta in corrispondenza della navatella meridionale e non in corrispondenza con la facciata che conosciamo di Santa Maria Maggiore.

Non facilmente spiegabili sono anche gli elementi che l’autore colloca al centro di alcuni pilastri (per esempio quelli della navatella meridionale) disegnati a mano libera e alcuni errori come la muratura in corrispondenza della navatella occidentale del transetto meridionale e la forma dei due contrafforti ad est della navata meridionale.

Bibliografia

M.L. Gatti Perer, Ipotesi iconografiche per il Duomo di Milano, in Il Duomo di Milano, a cura di M.L. Gatti Perer, atti del congresso internazionale (Milano, 1968), Milano 1969, I, pp. 1-29

R. Recht, Dessins d'architecture pour la cathédrale de Strasbourg, “L'oeil”, 174-175, 1969, p. 32

C. Ferrari da Passano, Storia della Veneranda Fabbrica, in C. Ferrari da Passano, A.M. Romanini, E. Brivio, Il Duomo di Milano, Milano, 1973, p. 41 fig. 26

P. Pause, Gotische Architekturzeichnungen in Deutschland, Bonn, 1973, p. 262, n° 84

M. Rossi, Giovanni Nexemperger di Graz e il tiburio del Duomo di Milano, “Arte Lombarda”, 61, 1982, pp. 5-12

Les bâtisseurs des cathédrales gothiques, a cura di R. Recht e J. le Goff, catalogo della mostra (Strasbourg, 1989), Strasbourg, 1989, p. 417, n° C31

R. Recht, Il disegno di architettura. Origini e funzioni, Milano, 2001, p. 103

M. Rossi, Il dibattito per la costruzione del tiburio del Duomo dalle origini al 1500: tradizione e innovazione, in La cupola del tiburio, "Quaderni del Museo del Duomo", Milano, 2003, p. 46

H.J. Böker, Jost Dotzinger et Hans Hammer à Vienne: les relations architecturales entre les loges de Strasbourg et de Vienne, “Bulletin de la Cathédrale de Strasbourg”, 28, 2008, pp. 15-32

J.-S. Sauvé, Un projet de choeur pour la cathédrale de Strasbourg: le dessin 28 du Musée de l’Oeuvre Notre-Dame, “Bulletin de la Cathédrale de Strasbourg”, 30, 2012, pp. 171-192.

J.J. Böker, Architektur der Gotik Rheinlande, Wien, 2013

A.-C. Brehm, Hans Niesenberger von Graz: ein Architekt der Spätgotik am Oberrhein, Basel 2013.