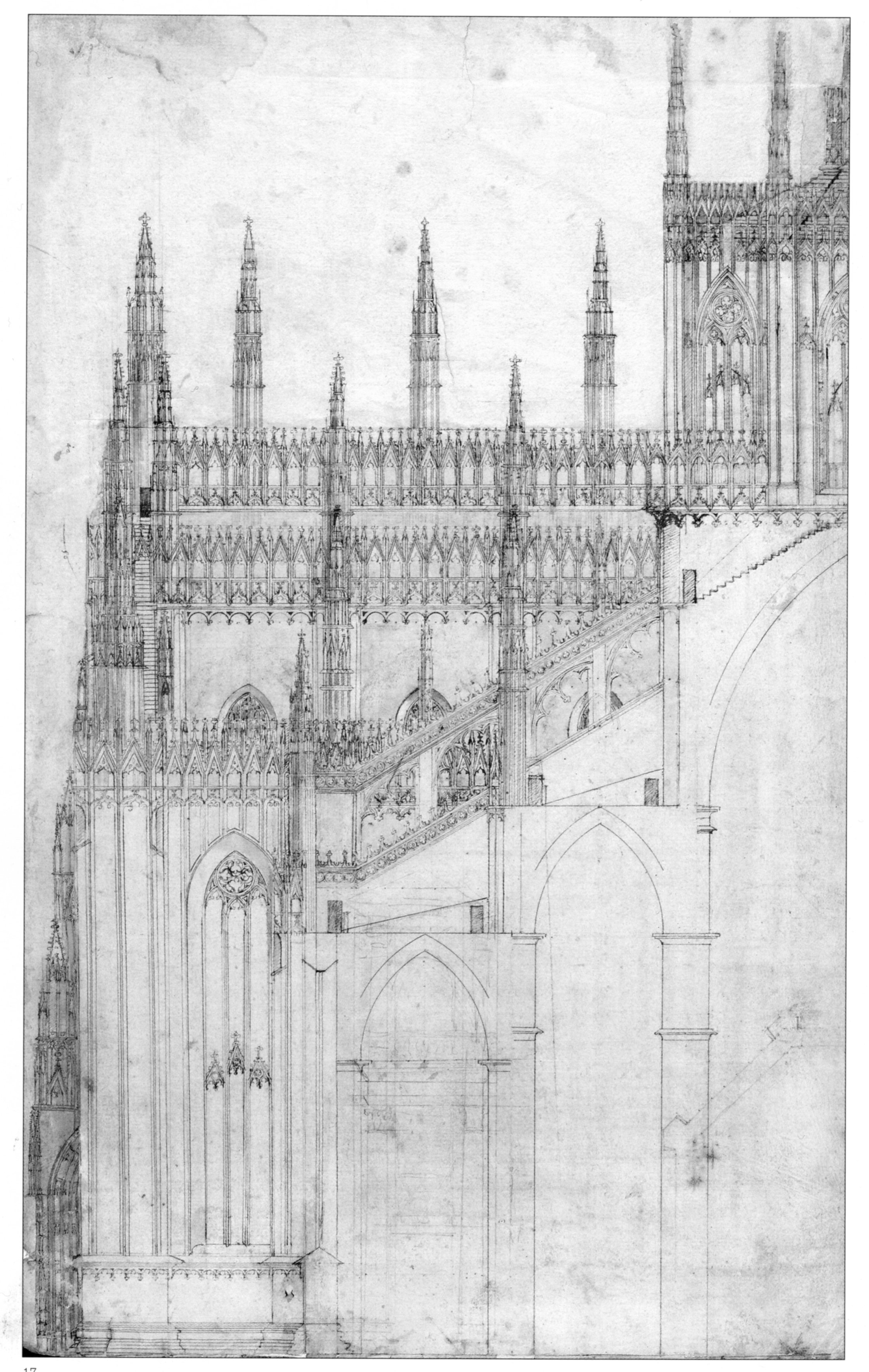

Sezione trasversale

Autore

AnonimoTitolo

Sezione trasversaleDatazione

[XVI secolo] [seconda metà?]

Collocazione

BAMi, S. 148 sup., n. 4

Dimensioni

465x285 mmTecnica e Supporto

Preparazione a punta secca, matita, compasso, punti guida; esecuzione a penna e inchiostro bruno, matita rossa; supporto cartaceo, filigrana non presente

Scala

Non presenteIscrizioni

In alto a destra, a penna e inchiostro bruno, indicazione inventariale antica: «IV».

In alto a sinistra, a matita rossa, indicazione inventariale alternativa: «4».

In alto a sinistra, a matita, indicazione inventariale moderna: «4».

Notizie

Il disegno è inserito nel volume S. 148 sup., che insieme ai documenti correlati (S. 122 sup., S. 123 sup. e S. 124 sup.) costituisce il tomo I della Raccolta Ferrari, composta tra il 1810 e il 1819 dall’ingegnere e architetto collegiato Francesco Bernardino Ferrari, che la lasciò alla sua morte alla Biblioteca Ambrosiana. Nell’indice iniziale del volume, datato 1810, il disegno è indicato come «Spaccato col fianco esteriore di un braccio colla cupola. Disegno rattoppato di vari pezzi anche con poca regola». All’interno del volume il disegno n. 4 è collocato erroneamente dopo il disegno n. 5.

Il disegno è incollato al volume mediante una striscia di carta posta lungo il margine sinistro. Il foglio è piuttosto consunto, i margini sono irregolari e interessati da numerosi piccoli strappi, inoltre, esso è imbrunito e presenta numerose macchie scure sia sul recto sia sul verso e un foro di tarlo in basso piuttosto visibile. Una delle particolarità del disegno è dettata dal fatto che esso è composto di due fogli di carta uno incollato sull’altro, in particolare la parte più ampia dell’elaborato, comprendente la sezione delle navate, il prospetto del braccio di transetto visibile con le falconature superiori e il tiburio, è stesa su un pezzo di carta sagomato lungo i margini del disegno stesso incollato al foglio maggiore sottostante, di forma rettangolare. Su quest’ultimo il disegno è completato con la stesura del fianco della porta settentrionale a sinistra e con le guglie nella parte superiore. Sul verso sono state incollate piccole strisce di carta di supporto per ovviare ad alcune rotture del foglio.

La preparazione interamente a punta secca è composta da un numero elevato di linee e tratti di costruzione geometrica, come per esempio un triangolo che comprende le navate e giunge fino al colmo della volta maggiore della navata centrale. L’accuratezza nell’esecuzione e nella stesura dell’acquerello in più tonalità di bruno, che conferisce profondità e vividezza, denotano un attento studio da parte dell’autore: in particolare il tratteggio obliquo in taluni punti per differenziare le parti in sezione, alcuni altri particolari e le ombre entro le piccole porte collocate sopra i tetti delle navate.

Si noti che in corrispondenza della navata minore più esterna sono presenti tratti a matita che delineano un doppio ordine timpanato presumibilmente successivo al disegno. In basso a sinistra non vi è invece dubbio sulla contestualità del tracciato a matita rossa che rappresenta il coro della cattedrale, a questo proposito si segnala che data la complessa rete di linee preparatorie per questa parte del disegno che si irradia da un unico punto centrale e che configura la metà di un ottagono, è possibile che questo foglio rappresenti nel suo insieme la metà di un elaborato in origine più grande.

Note critiche

Il disegno ha avuto una fortuna critica davvero limitata: citato nell’inventario della *Raccolta Ferrari* composto nel 1964 da Maria Luisa Gatti Perer, risulta riprodotto ed edito solo nel volume sui dibattiti per la facciata di Francesco Repishti e Richard Schofield del 2003. In quella sede Francesco Repishti, datando la sezione presumibilmente al secondo Cinquecento, segnala come successivi i tratti a matita che si collocano, come abbiamo visto, in corrispondenza della prima campata di sinistra, suggerendo che si tratti di una proposta per la controfacciata forse da collocarsi nel quarto decennio del XVII secolo, quando su questa parte della fabbrica si concentra soprattutto Francesco Maria Richino (Repishti, 2003, p. 90).

Il disegno nel suo insieme rappresenta senza dubbio uno degli elaborati più enigmatici di tutto il *corpus* grafico della cattedrale, che resta di difficile contestualizzazione sia cronologica sia attributiva e arduo sembra a questo livello degli studi comprenderne appieno perfino lo scopo. Ci si limita quindi in questa sede ad alcune osservazioni.

Le peculiarità del disegno partono dalla preparazione stessa, poiché il triangolo a punta secca che abbiamo descritto sembra essere una possibile reminiscenza delle discussioni sulle proporzioni delle navate della cattedrale basate su un sistema di triangoli equilateri, diffuse già alla fine del XIV secolo (si veda a questo proposito la bibliografia molto nutrita relativa allo schema di Gabriele Stornaloco; per esempio G. Valentini, Il Duomo di Milano: una disputa medievale sul modello del tempio, Milano, 1990) e che aveva interessato altre sezioni della cattedrale (si veda J. Gritti, Cesare Cesariano, il Duomo di Milano e le tavole dell'edizione di Vitruvio del 1521, “Arte Lombarda”, 167, 2013/1, pp. 81-95), mostrando una modalità di costruzione delle sezioni del Duomo dal punto di vista grafico che resta costante nel tempo.

Come abbiamo sottolineato, particolare attenzione sembra da porre alla realizzazione del disegno su due fogli distinti incollati, o meglio al fatto che la parte in sezione possa precedere il completamento del disegno sul foglio maggiore (ove compare il prospetto laterale della porta di Compedo), una volta che la sezione vi è stata incollata. Questa operazione non deve necessariamente essere pensata come frutto di due momenti diversi di esecuzione distanti l’uno dall’altro, ma almeno valutata nell’ottica di una possibile comprensione dello scopo dell’elaborato.

Dal punto di vista formale la sezione delle cinque navate corrisponde nei tracciati geometrici, nelle posizioni e forma delle falde dei tetti, con le porticine nel sottotetto e anche nella posizione dell’arco rampante poggiato sulla linea diagonale che parte dal colmo della volta maggiore, a quella illustrata nella scaenographia del volgarizzamento del trattato di Vitruvio di Cesare Cesariano (C. Cesariano, Di Lucio Vitruvio Pollione De Architectura Libri Dece, Como, 1521, f. XVv). Le dimensioni di questa sezione sono però di poco maggiori rispetto alla silografia di Cesariano, che non può quindi aver costituito una base su cui lavorare, ma più semplicemente una fonte di rappresentazione.

Da rilevare la presenza della porta di Compedo a sinistra, forse meritevole di essere valutata nell’ambito delle vicende progettuali della porta stessa e la singolare forma del tiburio, che presenta un coronamento gradonato, che io sappia unico nel suo genere all’interno del corpus grafico del Duomo.

Bibliografia

M.L. Gatti Perer, Fonti per l’architettura milanese dal XVI al XVIII secolo. Francesco Bernardino Ferrari e la sua raccolta di documenti e disegni, “Arte Lombarda”, 9, 1964, p. 179

F. Repishti, La facciata del Duomo di Milano (1537-1657), in F. Repishti, R. Schofield, I dibattiti per la facciata del Duomo di Milano 1582-1682. Architettura e controriforma, Milano, 2003, p. 28 fig. 17, p. 90