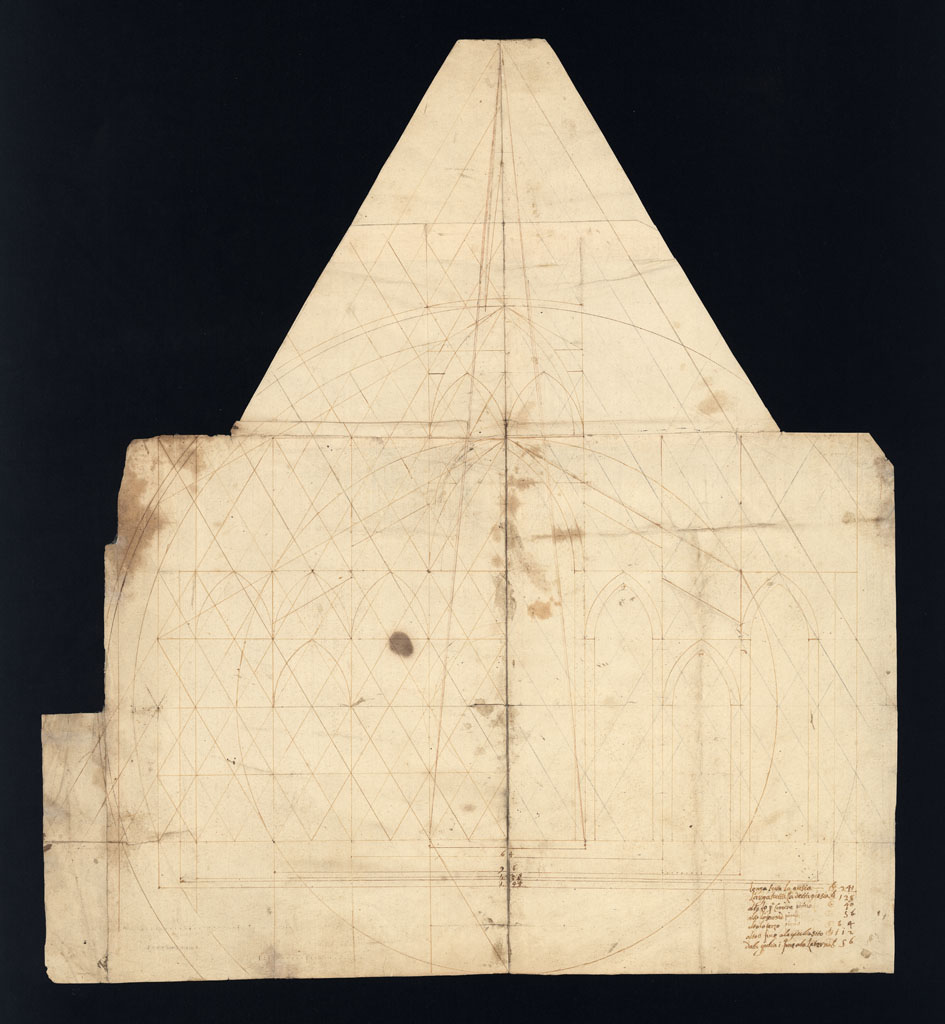

Sezione trasversale con schema geometrico dell’alzato

Autore

[Seregni, Vincenzo ?]; [Cesariano, Cesare ?]Titolo

Sezione trasversale con schema geometrico dell’alzatoDatazione

XVI secolo

Collocazione

ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 4v

Dimensioni

570x519 mmTecnica e Supporto

Preparazione a punta secca, matita, compasso, fori guida; esecuzione a penna e inchiostro ocra; supporto cartaceo, filigrana non presente.

Verso: preparazione a punta secca; esecuzione a penna e inchiostro ocra.

Scala

In basso a sinistra: tre diverse serie di fori in orizzontale; altre due serie di fori disposti orizzontalmente, il primo in basso, a cavallo dell’asse verticale mediano, e il secondo più a destra.Iscrizioni

In basso a destra, a penna e inchiostro ocra: «Longa tuta la giesia b[raza] 241 / Larga tutta la detta giesia b[raza] 128 / alto lo p[rim]o cored[o]ne piano b[raza] 40 / alto lo secondo piano b[raza] 56 (nella grafia sottostante sembra di scorgere «52») / alto lo terzo piano b[raza] 84 / alto e[n] fino ala gulia soto b[raza] 112 / dala gulia i[n] fino alla la[n]terna b[raza] 156». Quasi tutta l’iscrizione appare ripassata in un secondo momento, forse con grafia differente, seppure con un inchiostro simile.

Lungo l’asse verticale del disegno in basso, a penna e inchiostro bruno, dal basso verso l’alto: «144 / 134 / 128 / 96 / 64».

Lungo l’asse mediano del disegno, al centro, in verticale, a penna e inchiostro bruno: «84 / 27».

In corrispondenza dell’altezza della volta del tiburio, a penna e inchiostro bruno: «112».

In corrispondenza dell’altezza della volta della navata mediana di destra, a penna e inchiostro bruno: «53[?]».

In corrispondenza dell’altezza della volta della navata minore destra, a penna e inchiostro bruno: «40».

A destra, al di fuori della campata di transetto, lungo la linea di base delle navate, a penna e inchiostro burno: «3».

Sul verso, indicazione inventariale moderna, a matita: «II foglio 4 verso».

Sul verso, a penna e inchiostro nero: «N [o M?] / GI [(cancellato illeggibile)]».

Sul foglio del tomo, in alto, a sinistra del disegno: «Gabriele Scovaloca piacentino … / Lo Stornaloco sulla fine del secolo 14 / costruisce per principio di … la tavola / della resistenza statica basata sui triangoli. / C. Cesariano copiò quella tavola e la inse-/ rì nella versione di Vitruvio. / V. Nava in Memorie del Duomo / pag. 27 disegno copiato dall’originale / diverso alquanto dal presente – Riprodotta nel 1887 / dal prof. Mongeri in uno studio / per la facciata del Duomo»).

Notizie

Il disegno appartiene a una piccola serie di sezioni inserite all’interno del secondo tomo della Raccolta Bianconi, composta in dieci volumi dall’architetto, collezionista e storico Carlo Bianconi tra il 1789 e il 1796, passata ai Litta e poi ai Vallardi, ed entrata nel 1872 nella raccolte civiche milanesi, quando il Comune la acquista da Antonio Vallardi. Il disegno è l’unico inserito al verso del foglio 4 del tomo (presso l’Archivio Storico Civico esiste una fotografia del disegno in bianco e nero, negativo A 4061), che reca al recto una pianta (ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 4r).

Il disegno è composto su un foglio della grandezza di 334x485mm al quale sono stati incollati altri tre pezzi di carta: il primo, rettangolare, incollato a sinistra e sovrapposto di circa 10 mm al foglio principale, contiene il completamento di quella parte del disegno; altri due, incollati nella parte superiore, uno sopra l’altro, hanno forma trapezoidale e sono anch’essi sovrapposti di circa 10mm, contengono la parte alta del disegno.

Il foglio ha avuto notevoli traumi, si presenta piuttosto sgualcito e sporco ai margini: probabilmente l’irregolarità, forse già originaria, ha contribuito a un logoramento più accentuato dei bordi e a una maggiore propensione agli strappi in corrispondenza delle giunture. In particolare il disegno doveva essersi spezzato completamente in corrispondenza della piegatura verticale centrale, dove sono state incollate una serie di pezze di carta di supporto. Sul lato sinistro si nota un esteso alone più scuro, mentre tracce evidenti di colla sono presenti sul verso e, inoltre, vi sono piccole macchie di inchiostro nero, una delle quali, più grande e molto intensa, ha provocato un alone visibile al recto.

Il disegno rappresenta una sezione trasversale del Duomo, sulla quale sono segnati i moduli geometrici che ne regolano la costruzione. La preparazione è realizzata a punta secca e matita, la prima per tracciare tutte le linee di costruzione geometrica del disegno. Nonostante vi sia una maglia regolare di quadrati (che corrispondono ai moduli base di 16 × 14 braccia, calcolati in interasse, descritti nella relazione trecentesca di Gabriele Stornaloco), prevale poi visivamente una costruzione a linee diagonali incrociate (in realtà esito di una ripetizione ad infinitum del sistema di triangoli su cui si basa in parte il principio proporzionale delle altezze del Duomo, sempre descritto da Stornaloco) e l’accuratissimo sistema di circonferenze che si irradiano dal centro, dove è evidente il foro del compasso, utilizzato più volte. Si notano poi i fori di compasso per la costruzione degli archi a sesto acuto e anche l’uso del compasso stesso per proporzionare le parti, tracciando piccoli tratti di intersezione tra le linee del disegno. Gran parte delle linee a punta secca sembra essere stata ripassata a matita, ma non sussistono parti preparate a sola matita. L’esecuzione a penna è svolta con inchiostro di colore ocra, usata seguendo le linee di preparazione, ma limitata al solo lato sinistro, mentre il lato destro è lasciato incompiuto, inoltre, la penna è stesa in modo poco accurato, con frequenti pentimenti e riprese dei tratti, differenziandosi dunque dall’attentissima preparazione. Difficoltosa soprattutto la parte alta centrale, condotta in modo impreciso anche per un difetto della preparazione stessa, nella quale si notano linee plurime con diversi tentativi e pentimenti nella costruzione degli archi e nell’uso del compasso.

Sul verso vi è traccia di una preparazione a punta secca recante una maglia ortogonale di rettangoli, ma nella quale non compaiono le diagonali presenti al recto; si nota però anche il triangolo equilatero che proporziona le navate, la circonferenza che lo inquadra e un rettangolo grande che ha come base inferiore la base delle navate e come base superiore la linea orizzontale che interseca il colmo delle volte delle navate mediane (il rettangolo è sempre iscritto nella circonferenza). Si notano a questo proposito rette tirate verso il basso che partono dalle linee divisorie tra le navate laterali e mediane e giungono a toccare la circonferenza. L’esagono iscritto nella circonferenza è invece tracciato solo per quanto concerne la parte superiore, ovvero mancano le due oblique in basso. La circonferenza mostra una perfetta corrispondenza di posizione, dimensioni e proporzione rispetto alla più piccola al recto, così come gli archi a sesto acuto al centro (che mostrano però tutti gli spessori, presenti al recto solo nella metà di destra; sono inoltre tracciati nella preparazione gli spessori dei piloni). Circonferenza e archi sono stati ripassati a penna e si nota una scala puntinata di 9 unità in basso a sinistra e la presenza frequente di punti guida nella preparazione. Si potrebbe ipotizzare che il verso rappresenti un primo studio, poi abbandonato per procedere dal principio alla sua realizzazione sull’altro lato del foglio. In ogni caso, certi particolari, come l’uso di fori guida e punti usati per dimensionare alcuni elementi, per quanto concerne in particolare la parte della sezione delle navate, potrebbero far pensare, sia per il verso sia per il recto, a una copia da altro disegno. Su uno dei fogli di supporto incollati al verso, quello corrispondente alla punta superiore aggiunta, si trova invece un tracciato regolare a penna che non sembra contestuale al resto del disegno e che non è identificabile: anche questo piccolo foglio aveva una preparazione a punta secca, che ne testimonia quindi un impiego precedente.

Note critiche

Il disegno è forse uno dei più noti all’interno della produzione grafica relativa al Duomo di Milano e rappresenta ancora oggi uno degli enigmi più significativi. Esso sembra essere conosciuto a partire da Beltrami, che ne parla in correlazione con i noti dibattiti tardo-trecenteschi per un alzato ad quadratum o ad triangulum della cattedrale e al ruolo che ebbe all’interno di essi la relazione del matematico piacentino Gabriele Stornaloco del 1391 (per questa si veda Beltrami, 1887, e poi soprattutto P. Frankl, The secret of the Medieval Mason, “The Art Bulletin”, 1945, pp. 46-64, in particolare pp. 53-55 e E. Panofsky, An Explanation of Stornaloco’s formula, appendice a P. Frankl, The secret of the Medieval Mason, “The Art Bulletin”, 1945, pp. 61-64; J. Ackerman, Ars sine scientia nihil est: gothic theory of architecture at the Cathedral of Milan, “The Art Bulletin”, XXXI, 1949, pp. 84-111, in particolare p. 90; Romanini, 1964; Rossi, 1981; G. Ceriani Sebregondi, R. Schofield, First Principles: Gabriele Stornaloco and Milan Cathedral, in corso di pubblicazione, 2016). Beltrami cita due copie della relazione che egli aveva potuto consultare: una presso la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e la seconda – dalla quale egli aveva tratto la sua trascrizione del testo – appartenente al conte Alessandro Melzi e realizzata nel XVIII secolo. Beltrami ha poi realizzato una sua copia del presunto disegno originale trecentesco di Stornaloco, che illustra in uno scritto del 1887. In questo passo Beltrami scrive anche che lo schema di Stornaloco era già stato riprodotto da Ambrogio Nava (A. Nava, Memorie e documenti storici intorno all’origine, alle vicende ed ai riti del Duomo di Milano, Milano 1854, p. 27, tavola fuori testo; la stessa tavola di Nava è riprodotta anche in G. Mongeri, Per la facciata del Duomo di Milano. Memorie e commenti, Milano 1887, tavola in coda al testo), che lo diceva desunto anch’esso dall’originale conservato allora presso la Veneranda Fabbrica del Duomo (per quanto sappiamo perduto), e nella tavola XIX della parte II di un’opera di Edoardo Mella (E. Mella, Elementi di Architettura Gotica da documenti antichi, II, Milano 1863, tav. XIX). Beltrami sostiene però che entrambe le riproduzioni presentano alcuni errori e imprecisioni (così come critica aspramente anche le trascrizioni del testo dello stesso Nava e di Mongeri). Nell’ambito di queste osservazioni, tuttavia, lungi dal considerare il disegno della Raccolta Bianconi trecentesco, non lo connette direttamente con la relazione di Stornaloco e non menziona il disegno all’interno della discussione sullo schema geometrico del piacentino. Beltrami considera il foglio «indubbiamente» del XVI secolo e a suo parere assegnabile alla mano di Vincenzo Seregni, notando altresì la restituzione erronea dell’alzato geometrico ad triangulum del Duomo, nella quale la larghezza corrisponde a quella del costruito, ma l’altezza risulta sfalsata, mentre la quota della guglia maggiore corrisponderebbe con quella presente nella scaenographia di Cesare Cesariano, alla quale, aggiungiamo noi, il disegno nella sua globalità sembra avvicinabile, piuttosto che a Stornaloco, in modo più stringente (si segnala che le dimensioni del disegno sono circa doppie rispetto a quelle della scaenographia del Vitruvio di Cesariano pubblicata nel 1521).

A partire dagli studi di Angiola Maria Romanini e dalla riedizione degli scritti sul Duomo di Luca Beltrami, a cura di Antonio Cassi Ramelli, tuttavia, il disegno Bianconi è sempre ritornato nell’alveo delle discussioni sullo schema di Stornaloco, talora considerato addirittura una copia da originale trecentesco, o comunque a essa ispirato, forse a causa dell’iscrizione a matita con il nome del matematico piacentino che compare sul foglio del tomo II della Raccolta, al quale è inserito il disegno. L’iscrizione sul tomo non è tuttavia antica, ma almeno della fine del XIX secolo, dal momento che menziona già gli scritti di Nava e Mongeri. La possibilità che il disegno rappresenti una copia esatta da Stornaloco parrebbe oggi da escludere o almeno da considerare molto problematica, poiché dalle copie redatte da Luca Beltrami e Ambrogio Nava dello schema di Stornaloco (presumibilmente dall’originale del 1391, fino a prova contraria) si evince chiaramente come esso riportasse solo la sezione delle navate, escluso quindi il tiburio.

Il disegno Bianconi dal punto di vista tecnico appare completamente compatibile con una datazione al XVI secolo, secondo la proposta di Beltrami, ripresa anche dagli studi più recenti. Antonio Cadei considera il disegno della Bianconi cinquecentesco e solo dubitativamente derivato dallo schema di Gabriele Stornaloco, ricostruibile tramite la relazione scritta (Cadei, 1991, p. 91), così come al XVI secolo lo assegna anche Francesco Repishti (2003, p. 30); sembra invece da considerarsi una mera svista l’assegnazione del disegno Bianconi alla mano di Luca Beltrami stesso da parte di Sanvito (2002, fig. 13).

La presenza dell’abbozzo schematico sul verso, dotato di preparazione anch’esso e che parrebbe essere stato abbandonato, lascia supporre che in un primo momento l’autore stesse lavorando su un unico foglio, corrispondente a quello principale del disegno e che contiene al suo interno soltanto la parte di sezione corrispondente alle navate (escluso cioè il tiburio). Se così fosse, considerata la presenza dei fori guida, è possibile effettivamente che egli avesse a disposizione modelli precedenti e che su quelli si basasse per la realizzazione della sezione delle navate. In seguito all’abbandono del verso, il disegnatore può avere riportato lo stesso disegno dall’altro lato aggiungendo il resto della composizione, in parte insistente su pezzi di carta incollati a quello principale.

La sezione delle navate proposta al recto è infatti la medesima che era stata iniziata al verso e le quote, enunciate anche nelle iscrizioni in calce al disegno, corrispondono a quelle proposte dagli elaborati trecenteschi e in particolare a quelli precedenti alla delibera del 1392, che previde l’abbassamento generale delle quote delle volte (poi eseguito; Schofield, 1989, pp. 69-71). Nel disegno compaiono anche alcune dimensioni collocate in basso al centro e corrispondenti a linee orizzontali. Si riferiscono alla larghezza della sola navata centrale più le mediane (64 braccia), alla larghezza del corpo delle navate (96 braccia), alla larghezza del transetto (128 braccia) e poi compaiono due numeri di difficile comprensione, ovvero 134 e 144. Per quanto concerne il numero 134, si noti a destra in basso un numero 3, collocato tra la linea che demarca la larghezza del transetto e un’altra linea verticale collocata poco più in fuori. La larghezza di tre braccia così individuata potrebbe corrispondere allo spessore murario esterno comprensivo dei contrafforti, elemento che permetterebbe di comprendere la linea di base 134, che sarebbe quindi 128+3+3, ovvero corrispondente alla larghezza totale del transetto compresi i contrafforti. Il 144 invece resta oscuro, fatta salva la considerazione che 144 parrebbe poter essere 128+16, o meglio 128+8+8, laddove 8 braccia è la dimensione fissata ancora una volta da Stornaloco quale base iniziale del triangolo potenziale che viene però subito raddoppiato essendo basato tutto il proporzionamento orizzontale del Duomo su moduli di base 16.

Se la sezione delle navate coincide con quella di Stornaloco, non è possibile trascurare per il disegno nel suo insieme la sostanziale identità (salvo alcuni particolari) con la scaenographia contenuta nel commento a Vitruvio di Cesare Cesariano (C. Cesariano, Di Lucio Vitruvio Pollione De Architectura libri dece, Como, 1521, f. XVv). La parte più vicina all’incisione è la metà destra del disegno, ovvero quella che propone le volte e gli elementi verticali con i rispettivi spessori, mentre nella metà sinistra si nota il solo schema grafico, come se si trattasse di due varianti. Alcuni elementi che distanziano il disegno dal presunto schema di Stornaloco sono anche quelli, infatti, che concorrono a consolidare il legame con l’incisione di Cesariano (per le analogie tra il disegno e l’incisione in particolare si veda Gritti, 2013, p. 91-92). Lo schema di Stornaloco, così come ce lo riporta la copia di Beltrami, non presentava nella parte inferiore il completamento dello schema geometrico di base, sebbene questo fosse riportato nel testo della relazione, ovvero sembra mancassero dal disegno la parte inferiore del cerchio e dell’esagono all’interno del quale è iscritto il triangolo equilatero, sul quale si basa la proporzione delle navate. È piuttosto evidente, comunque, che questo aspetto era contenuto nel testo della relazione del matematico piacentino e che potevano quindi esistere elaborati successivi con il completamento delle figure geometriche fondamentali dello schema. Un elemento in particolare però era del tutto assente dalla relazione e dallo schema di Stornaloco, ovvero il tiburio, cioè proprio la parte tracciata su uno dei fogli aggiunti, oltre alla mancanza delle circonferenze concentriche delineate esternamente a quella che tange il colmo della volta maggiore, l’unica già presente nella relazione di Stornaloco, che non aveva accennato a ulteriori circonferenze al suo esterno. La quota del tiburio rappresentato nel disegno Bianconi corrisponde a quella proposta da Cesariano, che formalmente aveva ispirato il suo tiburio al modello quadrato raccomandato nella nota opinione di Bramante, ma aveva indicato un’altezza più bassa di quella prevista dal modulo ad quadratum bramantesco (120 braccia), misurandola invece ad triangulum, così come compare anche nel noto resoconto sul tiburio del 27 giugno 1490 (si veda Schofield, 1989, pp. 84-89). Nel disegno Bianconi dunque è correttamente riportata nell’iscrizione in calce la quota del tiburio, a 112 braccia, ovvero la somma dell’altezza della volta maggiore secondo Stornaloco più un terzo di essa (84+28 = 112; o due volte un sesto, 84+14+14 = 112). Parrebbe quasi che il disegno sia una reductio ad unum tra la sezione originariamente progettata per le navate, il modulo geometrico della relazione di Stornaloco e i dibattiti tardo quattrocenteschi sulla forma e dimensione del tiburio, ricondotto anch’esso all’interno della modularità d’insieme, con la collocazione dei tracciati diagonali, dei triangoli e delle circonferenze relative, ovvero un’estensione coerente dello schema a tutta la struttura, anziché alle sole navate. All’interno del disegno si nota, al di sopra dell’arcone a sesto acuto della navata maggiore, l’imposta di un arco a tutto sesto, appena accennata e lasciata a metà. Questo elemento non è di chiara interpretazione, poiché potrebbe derivare da una semplice prova di compasso, tuttavia, data la sua collocazione e la presenza di uno spessore sembra richiamare suggestivamente alla memoria i dibattiti sugli arconi a tutto sesto di serizzo, concretamente inseriti a sostegno del tiburio in seguito delle dispute del 1487-1489.

Pensando a chi nel primo XVI secolo avesse interesse a costruire un elaborato di questo tipo – che riporta uno schema del Duomo del tutto teorico e non corrispondente alla situazione già costruita, ma recante i principi ispiratori delle origini applicati all’intera facies della cattedrale e che dimostra, allo stesso tempo, una conoscenza dei dibattiti intorno al tiburio della fine del XV secolo – la lectio facilior parrebbe quella che il disegno costituisca proprio una fase di studio per la realizzazione della tavola del commento a Vitruvio (per argomentazioni su questa proposta Gritti, 2013). Resta naturalmente possibile che il disegno mostri uno studio a posteriori e che quindi non preceda la scaenographia di Cesariano, ma ne sia piuttosto una derivazione (o addirittura, che derivi a sua volta da un modello comune).

Bibliografia

L. Beltrami, Per la facciata del Duomo di Milano. Lettura fatta al Collegio degli Ingegneri ed Architetti, Milano, Milano, 1887, p. 21

L. Beltrami, Per la facciata del Duomo di Milano, Milano, 1887, pp. 27-28

Luca Beltrami e il Duomo di Milano. Tutti gli scritti riguardanti la cattedrale pubblicati tra il 1881 e il 1914, a cura di A. Cassi Ramelli, Milano, 1964, pp. 82-83

P. Frankl, The Gothic: Literary Sources and Interpretations through Eight Centuries, Princeton 1960, pp. 62-82

G. Beaujouan, Calcul d’expert, en 1391, sur le chantier du Dôme de Milan, “Le Moyen Âge”, 1963, pp. 555-563

A.M. Romanini, La fabbrica del Duomo di Milano dalla fondazione agli albori del Quattrocento, in A.M. Romanini, L’architettura gotica in Lombardia, Varese – Milano, 1964, I, pp. 378-382; II, tav. 167

A.M. Romanini, L’architettura, in C. Ferrari da Passano, A.M. Romanini, E. Brivio, Il Duomo di Milano, Milano, 1973, I, pp. 172-173, riproduzione p. 169, fig. 157

M. Rossi, La correlazione di problemi statici proporzionali e simbolici nelle prime proposte per la costruzione del tiburio del Duomo di Milano, “Arte Lombarda”, 58/59, 1981, p. 22, fig. 2

A. Castellano, Dal tardo gotico al primo Rinascimento: alcune osservazioni su progetto, disegno e cantiere, in Costruire in Lombardia. Aspetti e problemi di storia edilizia, Milano, 1983, p. 61 fig. 62

Una cattedrale immersa nella storia. Dediche della Trivulziana al Duomo di Milano, a cura di G. Bologna, catalogo della mostra (Milano, 1986), Milano, 1986, p. 36

G. Valentini, Il Duomo di Milano: una disputa medievale sul modello del tempio, Milano, 1990, p. 51, fig. 5

A. Cadei, Cultura artistica delle cattedrali: due esempi a Milano, “Arte Medievale”, 25/5, 1991/I, p. 91; p. 90, fig. 13

I. Balestreri, I disegni del Duomo di Milano nella Raccolta Bianconi, “Il disegno di architettura”, 7, 1993, p. 25

La Raccolta Bianconi. Disegni per Milano dal Manierismo al Barocco, a cura di I. Balestreri, Milano, 1995, p. 22

M. Rossi, Architettura e decorazione nel Duomo di Milano alla fine del Trecento, in L’architettura del tardogotico in Europa, a cura di C. Caraffa, M.C. Loi, atti del seminario (Milano, 1994), Milano, 1995, pp. 67-68, p. 74, fig. 55

M. Rossi, Giovannino de’ Grassi. La corte e la cattedrale, Cinisello Balsamo, 1995, p. 85, fig. 78

M. Rossi, Cesariano in Duomo, in Cesare Cesariano e il classicismo di primo Cinquecento, a cura di M.L. Gatti Perer, A. Rovetta, atti del seminario di studi, (Varenna, 1994), Milano, 1996, pp. 45-66, fig. 7

P. Boucheron, Le pouvoir de bâtir. Urbanisme et politique édilitaire à Milan (XIV-XV siécles), Roma, 1998, pl. XVIII

P. Frankl, Gothic Architecture, revised by P. Crossely, London, 2000, p. 351

P. Sanvito, Il tardogotico del duomo di Milano. Architettura e decorazione intorno all’anno 1400, Münster, 2002, fig. 13

F. Repishti, La facciata del Duomo di Milano (1537-1657), in F. Repishti, R. Schofield, I dibattiti per la facciata del Duomo di Milano 1582-1682. Architettura e controriforma, Milano, 2003, p. 30, p. 24, fig. 12

J. Gritti, Cesare Cesariano, il Duomo di Milano e le tavole dell'edizione di Vitruvio del 1521, “Arte Lombarda”, 167, 2013/1, pp. 81-95

J. Gritti, Sezione trasversale con schema geometrico del Duomo di Milano, in Arte Lombarda dai Visconti agli Sforza. Milano al centro dell'Europa, a cura di M. Natale, S. Romano, catalogo della mostra (Milano, 2015), Milano, 2015, p. 171, cat. II.40