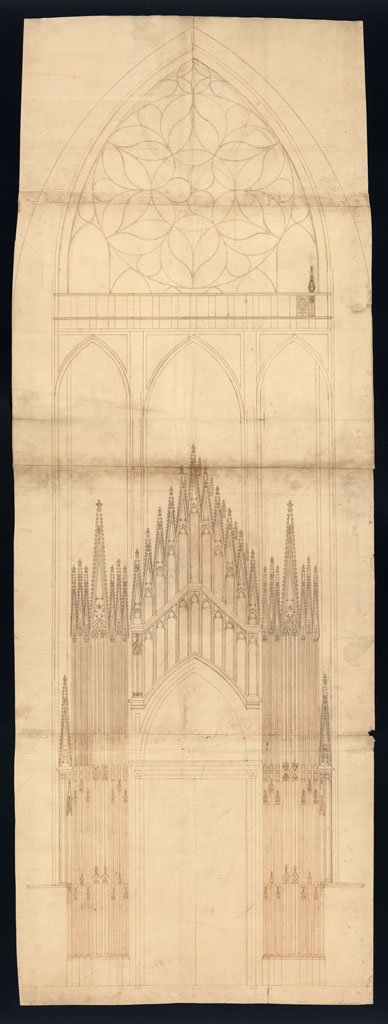

Prospetto della controfacciata del transetto settentrionale

Autore

[Seregni, Vincenzo ?]Titolo

Prospetto della controfacciata del transetto settentrionaleDatazione

XVI secolo; [1534/35-1567]

Collocazione

ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 15r

Dimensioni

1796x636 mmTecnica e Supporto

Preparazione a punta secca, compasso; esecuzione a penna e inchiostro ocra, varianti a matita nera, ripassi a penna e inchiostro bruno; supporto cartaceo di grammatura pesante, filigrana non presente.

Scala

In basso al centro: formata da una serie di fori disposti a intervalli regolari (presumibilmente calcolata in braccia milanesi).Iscrizioni

Sul verso, a penna e inchiostro ocra: «Del domo di Mil[an]o».

Sul verso, indicazione inventariale moderna, a matita: «Raccolta Bianconi / Tomo II F 15 recto».

Sul verso, indicazione inventariale moderna, a matita: «TOMO II foglio 15 GP».

Sul verso, a matita, sigla di due lettere non leggibili.

Notizie

Il disegno appartiene al gruppo di progetti relativi al completamento della testata settentrionale del transetto del Duomo, con la realizzazione dell’accesso noto come porta verso Compedo. Il foglio si trova all’interno del secondo tomo, interamente dedicato al Duomo, della Raccolta Bianconi, conservata oggi presso l’Archivio Storico Civico di Milano composta in dieci volumi dall’architetto, collezionista e storico Carlo Bianconi tra il 1789 e il 1796 e che contiene disegni di architettura e alcune incisioni di edifici milanesi tra XIV e XVIII secolo. La storia del foglio si accompagna, quindi, con quella della Raccolta, che dopo essere passata ai Litta e poi ai Vallardi, entra nel 1872 nelle collezioni civiche milanesi, quando il Comune di Milano la acquista da Antonio Vallardi.

Il disegno è inserito come unico pezzo sul recto del foglio 15 del tomo (presso l’Archivio Storico Civico esiste una riproduzione fotografica in bianco e nero del disegno, negativo A 4089), mentre il verso del foglio del tomo è vuoto. Sul verso del disegno (f. 15r-verso), si trova invece un disegno che Nicola Soldini ha proposto possa costituite uno studio per i dettagli costruttivi dell’insieme di cui al recto, con misure e sezioni a diversi livelli.

Il disegno è composto su quattro fogli di dimensioni simili (48x63 circa, quello superiore è più basso), incollati insieme in sequenza verticale, sovrapposti leggermente lungo il lato lungo. Il disegno ha subito qualche trauma, dovuto alle grandi dimensioni, sono perciò consunte le linee di giuntura tra i fogli, sia per quanto concerne l’abrasione dell’inchiostro, sia per alcuni strappi creatisi, i più antichi dei quali sono stati nel tempo compensati mediante l’incollaggio di piccole strisce di carta di supporto sul verso. Il disegno non presenta comunque lacune, solo le parti a matita non sempre sono ben visibili. Su tutta la superficie sono presenti macchie brune, anche se di lieve entità e si notano sul verso tracce della colla usata per l’incollaggio al foglio del tomo.

La preparazione a punta secca è molto precisa e accurata, estesa a tutte le linee poi ripassate a penna, comprese quelle più minute e ravvicinate, allo stesso modo, troviamo un esteso uso del compasso, in particolare appare interessante la modalità di costruzione geometrica del traforo della finestra del rosone centrale, eseguito per mezzo di una serie di circonferenze visibili nella preparazione e poi naturalmente ripassate solo per quanto concerne le linee utili al disegno. Anche l’esecuzione è molto accurata, eseguita a strumento con precisione delle linee, senza pentimenti o ripassi, l’uso del tratteggio per le campiture è riservato ad alcuni particolari della decorazione a traforo. Si notano alcune varianti realizzate a matita nera, soprattutto concentrate nella serie di cuspidi al di sopra della porta, dove è presente anche un minutissimo tratteggio a penna e inchiostro ocra, che parimenti mostra una variante della soluzione cuspidata. In basso a destra, in corrispondenza del pinnacolo si nota un ripasso a penna e inchiostro bruno, differente rispetto a quello usato per il disegno. Nella parte alta, invece, nei pressi dell’arcone ogivale centrale, si può vedere una traccia di colore ocra, di difficile identificazione, potrebbe trattarsi di una sorta di preparazione eseguita con mezzo ignoto (non sembra matita), poi cancellata, oppure il residuo di una variante tracciata con una sorta di pastello colorato.

Il disegno mostra in alzato ortogonale un’idea per l’articolazione interna della testata del transetto settentrionale, concentrandosi in particolare sulla campata centrale, mentre sono assenti dal disegno le due campate laterali, ma è rappresentata in basso al margine sinistro e destro parte delle basi dei semipiloni addossati alle pareti interne della cattedrale (nelle fotografie comunemente pubblicate finora l’inquadratura è tagliata in modo che i semipiloni non sono visibili). L’impostazione dell’alzato appare molto rigorosa e regolare, più sommaria la definizione dei particolari nella parte superiore, corrispondente alla parete della cattedrale, più elaborata la parte più propriamente dedicata alla porta, probabilmente il punto su cui maggiormente si stava concentrando l’attenzione del progettista.

Nella parte alta si nota l’arcone acuto corrispondente alle volte maggiori, corredato da ghiera modanata e recante al centro un rosone con vetrate a traforo, al di sotto, invece, una cornice rettilinea che separa il rosone dalla sottostante tripartizione della parete. Questa presenta, infatti, una suddivisione in tre slanciati archi acuti (che potevano accogliere vetrate al loro interno) inseriti entro semplici specchiature rettangolari modanate. La porta vera e propria si staglia al centro, in forma rettangolare, dotata di architrave, ma sormontata da una lunetta archiacuta che fa tutt’uno con la porta stessa. Ai fianchi della porta si articolano due pilastri realizzati con fasci di modanature sottili e slanciate, che sono decorate con diversi livelli di piccoli archetti e culminano in falconature con decori a gattoni. Sopra l’arco della porta stessa, separato, eppure ben integrato formalmente con il resto della decorazione, si imposta il coronamento composto da due serie sovrapposte di archetti trilobati disposti a piramide, anch’essi terminanti in falconature puntute.

Sul verso del foglio compare un piccolo disegno con specchiature e riquadri e inoltre una pianta molto elaborata di non chiara identificazione, né se sia da riferire al Duomo di Milano, data l’articolazione assai complessa di quelli che parrebbero essere piloni sfondati da nicchie semicircolari, per nulla rispondenti a quelli della cattedrale milanese.

Note critiche

Il disegno è stato messo in relazione da Aurora Scotti con il foglio 1r del manoscritto S. 148 sup. della Biblioteca Ambrosiana di Milano (rappresentante la sezione disegni del tomo I della Raccolta Ferrari, dedicato interamente al Duomo; Scotti, 1977; Scotti, Soldini, 1999), che presenta proprio una galleria di archetti, con falconi e decorazione scultorea, disposti in modo simile e che è ritenuto dalla studiosa un progetto risalente alla metà del XVI secolo, proprio per il coronamento in controfacciata della porta verso Compedo; entrambi gli elaborati sono stati avvicinati, inoltre, per il tipo della galleria di coronamento, a quella proposta da Cristoforo Lombardo e Giulio Romano nel progetto per la facciata di San Petronio di Bologna (Bologna, Archivio della Fabbriceria di San Petronio) del quale consta una copia presso l’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo, Archivio Disegni, 18).

Il foglio è stato inoltre correlato, dal punto di vista tecnico e per il modo di rappresentazione, ai ff. 13r 14r e 16r del secondo tomo della Raccolta Bianconi, che condividono con questo la medesima precisione nella costruzione grafica e nella sicurezza di segno, priva di pentimenti, e la tendenza a una rappresentazione completamente ortogonale, senza parti in prospettiva (che però compaiono nel f. 16r). Dal punto di vista formale, il coronamento e la collocazione dei pilastri a fascio ai lati della porta parrebbe essere congruente proprio con quelli (però esterni) del f. 16r. Si noti anche che la struttura architravata della porta vera e propria e la sua proporzione slanciata lo farebbero avvicinare al f. 13v-recto della Bianconi, che però non sembra essere ad esso comparabile dal punto di vista tecnico.

Sono attualmente noti solo due elaborati (l’altro è il f. 17r del secondo tomo della Raccolta Bianconi, che mostrano soluzioni per la controfacciata del transetto nord (oltre al modello del Museo del Duomo) e non sembrano essere tra loro accomunabili dal punto di vista formale, poiché vi sono rappresentate due soluzioni completamente diverse, l’una, quella del f. 15r è a singola porta, mentre l’altra è a tre ingressi.

Un altro disegno della Raccolta Bianconi è certamente collegato con il foglio 15r, si tratta di un elaborato senza segnatura, collocato sul verso del foglio non numerato posto tra i ff. 14 e 15 del tomo, il foglio riporta sul verso l’occhiello della seconda parte del tomo, quella dei disegni detti da Bianconi «di seconda scelta». Questo disegno può essere riferito ad alcuni particolari del f. 15r: esso contiene infatti il disegno della chiave inserita all’interno degli stipiti del portale, con la piccola pinza in alto, inoltre, riporta anche il disegno di una serie di specchiature, esattamente corrispondenti per forma e dimensioni con quello esistente sul verso del nostro disegno (è probabile che questa serie di riquadri si riferisca alla decorazione interna dello stipite del portale).

Il disegno è stato pubblicato per la prima volta da Luca Beltrami nel suo studio sulla porta verso Compedo del 1900, nel quale egli nota in particolare l’importanza del progetto nel confermare l’interesse della Fabbrica per una ricca elaborazione anche del fronte interno, osservando infatti come la lunetta già predisposta per l’inserimento in questo portale e che oggi è inserita nell’altare della chiesa di Santa Maria Annunciata in Camposanto, si presentava decorata su entrambi i lati (come evidenzia anche un passo dei Dispareri di Martino Bassi; Bassi, 1572, p. 19; Beltrami, 1900).

La datazione del disegno, sostanzialmente privo di iscrizioni e altri elementi utili per la contestualizzazione, si rivela piuttosto ardua e ha conosciuto finora un’unica ipotesi alla metà degli anni Cinquanta del XVI secolo, formulata da Aurora Scotti e associata a una proposta attributiva per Cristoforo Lombardo (seguita da Balestreri 1995; Loi 1995), tuttavia rettificata dalla stessa studiosa nel contributo edito insieme a Nicola Soldini del 1999, in favore di Vincenzo Seregni. Il nome di Seregni parrebbe in particolare ragionevole se si considera la vicinanza con altri elaborati grafici firmati dall’architetto come il 13r e il 14r del tomo secondo della Raccolta Bianconi, spesso usati quale termine di confronto, e la congruenza dell’iscrizione sul verso con la grafia di Seregni presente in altri disegni. Gli studiosi hanno notato, però, rispetto al f. 15r una cultura architettonica un po’ differente, orientata a una elaborazione razionale e geometrica del gotico, con una preponderanza del dato architettonico a sfavore della scultura, attraverso l’evidenza dei fasci di nervature (Scotti, 1977) e un’attenzione particolare alla congruenza del nuovo portale e del suo coronamento con la composizione della parete del Duomo (Scotti, Soldini, 1999). Questi atteggiamenti parrebbero in linea con la cultura di Cristoforo Lombardo, poi però sostanzialmente ripresa e perfezionata all’interno del cantiere del Duomo dallo stesso Seregni, che del resto ne fu per molti anni collaboratore all’interno della Fabbrica. Resta dunque piuttosto problematica la datazione del foglio, anche se i nomi proposti dalla critica e l’elaborazione tecnica e formale impongono di pensarlo perlomeno posteriore al 1535, ovvero al momento in cui entrambi i maestri iniziano a formulare proposte per la porta verso Compedo, testimoniate da altri disegni (si vedano per esempio le schede dei ff. 13v-recto; 14r; 16r del secondo tomo della Raccolta Bianconi, o anche quella del n. 247 dell’Archivio Disegni della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano), e protrattesi almeno fino al 1555 per Cristoforo Lombardo (anno della morte) e fino agli inizi degli anni Sessanta per Vincenzo Seregni (si veda per esempio il documento del 1562 riferito alla concreta realizzazione di un pilastro della porta per valutarne la riuscita rispetto al prosieguo della costruzione; 1562, 14 dicembre: Annali, IV, p. 50). La proposta di datazione alla metà degli anni Cinquanta di Aurora Scotti si basa in particolare sulla raffinatezza e sicurezza della tecnica esecutiva del disegno e sull’utilizzo esclusivo dell’alzato ortogonale, metodo di rappresentazione che si affaccia in Lombardia nel corso della prima metà del XVI secolo, ma che per un certo tempo convive anche all’interno dello stesso elaborato con la presenza di alcune parti in prospettiva, come visibile in alcuni disegni assegnabili a Cristoforo Lombardo, come il f. 13v-recto della Bianconi.

Non sembra ragionevole la collocazione del disegno a una data posteriore al 1537 (Perossi, 1999-2000), solo in base alla considerazione che in quell’anno si situi la decisione di realizzare la porta con un unico ingresso, poiché di per sé la delibera non vieta che anche precedentemente fossero stati elaborati progetti a unico ingresso, contemporanei alla progettazione a tre usci. Si noti, inoltre, che proprio il fatto che nel corso della discussione del 1537 si dibatta sulla scelta tra uno, due o tre ingressi, pone come presupposto che siano stati presentati progetti per tutte e tre le soluzioni (1537, 21 marzo: Annali, III, pp. 263-264).

Bibliografia

L. Beltrami, La Porta Settentrionale nel Duomo di Milano (porta versus compedum). Vicende e raffronti con disegni inediti, Milano, 1900, pp. 24-25

Luca Beltrami e il Duomo di Milano. Tutti gli scritti riguardanti la cattedrale pubblicati tra il 1881 e il 1914, a cura di A. Cassi Ramelli, Milano, 1964, p. 267

A. Scotti, Per un profilo dell’architettura milanese (1535-1565), in Omaggio a Tiziano. La cultura artistica milanese nell’età di Carlo V, catalogo della mostra, Milano, 1977, p. 120, n. 88, fig. 88

Una cattedrale immersa nella storia. Dediche della Trivulziana al Duomo di Milano, a cura di G. Bologna, catalogo della mostra (Milano, 1986), Milano, 1986, p. 42

I. Balestreri, I disegni del Duomo di Milano nella Raccolta Bianconi, “Il disegno di architettura”, 7, 1993, pp. 25, 27

La Raccolta Bianconi. Disegni per Milano dal Manierismo al Barocco, a cura di I. Balestreri, Milano, 1995, p. 23

M.C. Loi, Alcune osservazioni sulla permanenza del linguaggio tardogotico a Milano nel primo Cinquecento, in L’architettura del tardogotico in Europa, a cura di C. Caraffa, M.C. Loi, atti del seminario (Milano, 1994), Milano, 1995, pp. 81, 83

M.C. Loi, L’attività architettonica di Cristoforo Lombardo detto il Lombardino (anni 90 del ‘400-1555), dottorato di ricerca in storia dell’architettura, Università degli studi di Roma La Sapienza, 1996, II, pp. 150-152; 215, n. 31

F. Repishti, Vincenzo da Seregno nella cultura milanese del Cinquecento: cantieri, committenti, architetture, dottorato di ricerca in storia e critica dei beni architettonici e ambientali, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, 1997, pp. 88-90, fig. 5

A. Scotti, N. Soldini, Schede, in Il giovane Borromini. Dagli esordi a San Carlo alle Quattro Fontane, a cura di M. Kahn Rossi, M. Franciolli, catalogo della mostra (Lugano, 1999), Milano 1999, pp. 123-124, n. 56

S. Perossi, Il dibattito rinascimentale sulla Porta di Compedo del Duomo di Milano, tesi di laurea, relatore A. Rovetta, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1900-2000, pp. 256-262, n. 13

P. Sanvito, Il tardogotico del duomo di Milano. Architettura e decorazione intorno all’anno 1400, Münster, 2002, fig. 19.