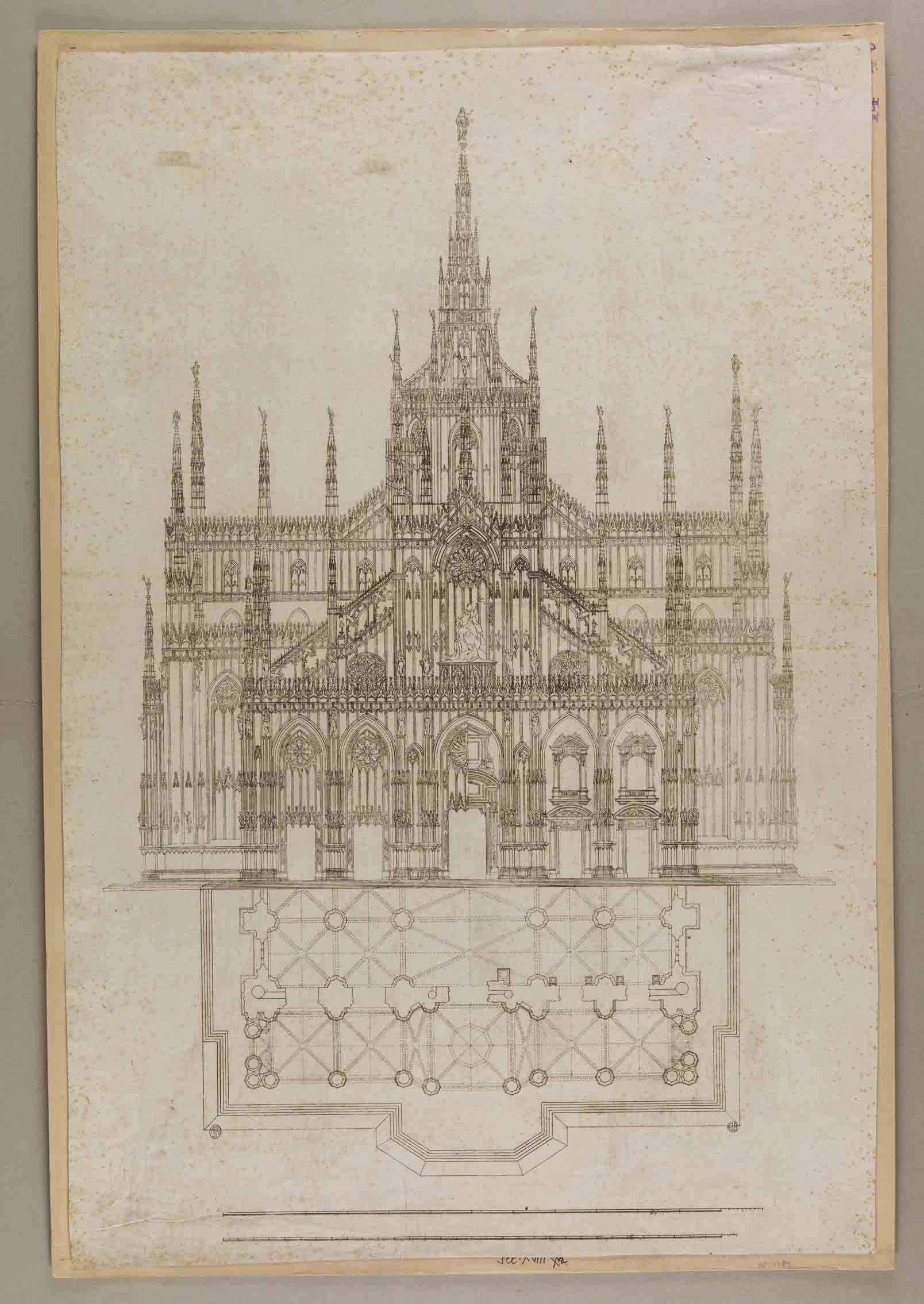

Progetto per la facciata

Autore

[Merlo, Carlo Giuseppe]; Anonimo (incisore)Titolo

Progetto per la facciataDatazione

XVIII secolo; [1751]

Collocazione

CRSMi, PV m 14-46

Dimensioni

627x416 mmTecnica e Supporto

Stampasmarginata, acquaforte, inchiostro nero; supporto cartaceo di media grammatura, filigrana con stella a sei punte con tondo al centro e le lettere GM, non in Briquet.

Scala

In basso al centro, a stampa: costituita da un’asticella bipartita con tratti verticali disposti a intervalli regolari, più fitti entro la prima unità di destra, non numerata.In basso al centro, sotto la precedente, più corta, a stampa: costituita da un’asticella con tratti verticali disposti a intervalli regolari, più fitti entro la prima unità di destra, non numerata.

Iscrizioni

In basso a sinistra, timbro a inchiostro nero del Gabinetto delle Stampe di Milano dal 1927 al 1953: «GMS».

In basso a destra, timbro a inchiostro nero di Achille Bertarelli, 1905-1920: «AB».

Sul verso, timbro a inchiostro nero con numero del registro di carico della Civica Raccolta di Stampe: «1263».

Notizie

Esiste un piccolo gruppo di elaborati a stampa che riportano il progetto di Carlo Giuseppe Merlo per la facciata del Duomo di Milano. Oltre a questa acquaforte, della quale esiste un altro esemplare presso la stessa Fabbrica (AVFDMi, Archivio Disegni, 347), presso la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano si conservano due controprove per contatto (AVFDMi, Archivio Disegni, 346 e 348), una terza controprova si trova presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano (BAMi, S. 148 sup., n. 51) e una quarta presso la Civica Raccolta di Stampe (Pv g 6-34).

Nessuno dei pezzi è firmato e l’attribuzione si basa quindi sulla lunga iscrizione presente sulla controprova conservata presso l’Archivio della Fabbrica (AVFDMi, Archivio Disegni, 346), autografa di Carlo Benedetto Merlo, figlio di Carlo Giuseppe, che ne aveva rilevato i materiali di bottega e che attesta personalmente l’appartenenza di questo al padre in data 14 gennaio 1789. Il foglio della Civica Raccolta di Stampe di Milano presenta un foxing diffuso, soprattutto lungo i margini e a differenza dell’esemplare della Fabbrica, che conserva tutta l’impronta, appare smarginata.

Note critiche

La prova conservata presso la Veneranda Fabbrica del Duomo è già citata da Morazzoni (Morazzoni, 1919), che la pubblica come incisione al tratto, mentre l’esemplare della Civica Raccolta di Stampe è citato più recentemente da Cristina Fumarco in occasione della mostra E il Duomo toccò il cielo del 2003 a cura di Ernesto Brivio e Francesco Repishti. Morazzoni citava nel 1919 anche l’esistenza del disegno originario di Merlo, presente presso la collezione Giovanni Labus di Milano, tuttavia, come nota Cristina Fumarco, non è chiaro se potesse trattarsi di un altro esemplare di controprova per contatto, simile agli altri precedentemente citati e che risultano quindi in controparte rispetto alla stampa, ma nel verso dell’eventuale disegno, con il quale le controprove sono state scambiate spesso nella storiografia. Il progetto di Carlo Giuseppe Merlo ha conosciuto del resto numerose letture critiche, da quelle di Maria Luisa Gatti Perer, a quella di Rudolf Wittkower, poiché inserito nei dibattiti settecenteschi per il completamento della facciata “alla gotica” in dialogo in particolare con i progetti del secolo precedente di Carlo Buzzi e Francesco Castelli e quale modello anche per interventi progettuali successivi, come quello di Giulio Galliori, il cui debito nei confronti di Merlo, in particolare per la soluzione del portico, appare evidente (si vedano per maggiori dettagli le schede relative ai progetti di Galliori, AVFDMi, Archivio Disegni, 151, 207, 208, 209, 210; AVFDMi, Archivio Storico, 152/32, fascicolo 9 ter). Anche le datazioni del progetto e delle stampe sono state dunque oscillanti, dal momento che una prima idea di Merlo compare già documentata presso la Fabbrica il 24 febbraio del 1734 (datazione proposta infatti da Wittkower, 1974), quando l’architetto si offrì di elaborarla insieme a Francesco Croce. Tuttavia negli anni successivi non vi sono tracce di questa proposta, che potrebbe non essere mai stata pensata oppure consegnata, mentre è a partire dal 1745 che l’architetto è coinvolto all’interno delle dispute sul progetto di Luigi Vanvitelli e per dare pareri su quest’ultimo per espressa richiesta del cardinale Pozzobonelli (i documenti si trovano in AVFDMi, Archivio Storico, 432/2, fascicolo 3; Ordinazioni Capitolari, 60, ff. 83v-84r; citati puntualmente in Fumarco, 2003). Seguendo le vicende negli anni immediatamente successivi, sembra che Merlo dovesse consegnare i suoi rilievi della facciata, ma che tuttavia tardasse nel terminarli, seppur dietro sollecito. Nel 1751 (datazione proposta da Fumarco 2003 per questo pezzo), dopo ulteriori lamentele da parte della Fabbrica per le inadempienze dell’architetto, Merlo dichiara finalmente di aver elaborato un progetto, che sembra non essere però mai stato consegnato (AVFDMi, Archivio Storico, 147/35, fascicolo 9; Archivio Storico, 433/2, fascicolo 10; Fumarco, 2003) e che può essere quindi rimasto, come testimonia l’iscrizione presente sulla controprova dell’Archivio della Fabbrica (AVFDMi, Archivio Disegni, 346), presso la bottega del maestro. Non sono attualmente noti presso la fabbrica documenti che attestino la realizzazione specifica dell’incisione del progetto di Merlo, sebbene nel 1751 si disponga di far incidere le risposte e i rilievi dei periti chiamati a giudicare il progetto di Luigi Vanvitelli, tra i quali potrebbe rientrare anche quella di Carlo Giuseppe. Tuttavia, se il disegno di Merlo e le prove a stampa a esso correlate fossero effettivamente rimaste presso la bottega del maestro e mai consegnate alla fabbrica, sembra logico pensare che egli possa aver provveduto personalmente a fare realizzare la lastra presso un incisore, che resta in ogni caso per il momento anonimo.

Il progetto di Merlo si inserisce all’interno delle proposte che prevedono un portico largo quanto tutta la facciata impostato davanti alla fronte del Duomo. La pianta rappresenta il portico e interamente la prima campata della cattedrale, mostrando una corrispondenza dimensionale e formale delle campate interne e dei piloni con quelle del portico. Il portico è voltato a crociera e, come si può notare dal prospetto, occupa in altezza tutto il primo ordine, mostrando due soluzioni a destra e a sinistra, una che mantiene sotto il portico le finestre e le porte “alla romana”, già poste in opera, e che rappresentavano uno dei maggiori punti del dibattito, e l’altra che le sostituisce invece con finestroni “alla gotica”. Singolare l’aggetto della campata centrale del portico, con l’estroflessione verso la piazza di due piloni a formare una campata quadrata, posta al centro dello spazio corrispondente alla campata centrale interna, voltata a crociera e recante quindi ai lati due volte a crociera trapezoidali. Si tratta di una sorta di baldacchino che articola ulteriormente la fronte rispetto al portico e che in alzato è regolarmente inserito all’interno della modularità dell’insieme, ma consente l’inserimento di una piccola balconata sopra la campata centrale del portico e la collocazione al di sopra di un piedestallo poligonale sul quale insiste la statua equestre di S. Ambrogio. A questo proposito è stata riconosciuta la presenza di un’iconografia particolare, quella di Sant’Ambrogio che appare a cavallo nella battaglia di Parabiago del 1339, e che parrebbe ricalcare la figura del dipinto con soggetto analogo di Ambrogio Figino, per la cui collocazione al centro della facciata della cattedrale Cristina Fumarco ha proposto un possibile suggerimento del cardinale Pozzobonelli, con il quale Carlo Giuseppe Merlo manteneva rapporti piuttosto stretti.

La scansione verticale dei sostegni mantiene il passo già esistente, con il binato dei piloni accanto al portale maggiore, riproposto in quelli del portico, e già impiegato anche nel progetto di Francesco Castelli, verso il quale l’elaborato di Merlo sembra essere particolarmente debitore, soprattutto per quanto concerne l’ordine inferiore, sebbene in questo caso il portico ristretto di Castelli venga ampliato in profondità, rientrando nella modularità della pianta della cattedrale. L’aggetto centrale con al di sopra la statua di Sant’Ambrogio forse può essere ispirato al progetto di Luigi Vanvitelli (AVFDMi, Archivio Disegni, 221), con il quale del resto Merlo dovette confrontarsi da vicino, per l’idea di una sorta di baldacchino centrale coronato da un elemento svettante, e a uno dei disegni di Bernardo Vittone (AVFDMi, Archivio Disegni, 181) per l’idea dell’aggetto più pronunciato della campata centrale verso la piazza, che provoca addirittura una conseguente modifica mistilinea della scalinata antistante. La parte superiore, invece, che presenta un profilo triangolare, con la collocazione di un alto finestrone centrale e pinnacoli al di sopra dei piedritti sottostanti, oltre a un sistema di decorazioni alla gotica, può essere debitore dei progetti di Carlo Buzzi, in particolare per un’idea di continuità con la fabbrica gotica e di dialogo costante con l’edificio retrostante.

Bibliografia

G. Morazzoni, Il Duomo. Saggio iconografico, Milano, 1919, p. 6, n. 60 (esemplare della Veneranda Fabbrica del Duomo)

P. Mezzanotte, L’architettura a Milano nel Settecento, in Storia di Milano. XII. L’età delle riforme (1706-1796), promosso da G. Treccani degli Alfieri, Milano, 1959, pp. 675-676 (sul progetto)

N. Carboneri, Il dibattito sul gotico, in Bernardo Vittone e la disputa fra classicismo e barocco nel Settecento, atti del convegno (Torino, 1970), Torino, 1972, p. 125; p. 147 (sul progetto)

R. Wittkower, Gothic versus Classic. Architectural projects in Seventeenth Century Italy, New York, 1974, pp. 59-60 (sul progetto)

N. Carboneri, La polemica intorno al progetto del Vanvitelli per la facciata del Duomo di Milano, in Luigi Vanvitelli e il ‘700 europeo, atti del convegno (Napoli, 1973), Napoli, 1979, pp. 34-35, p. 45 (sul progetto)

S. Giacobone, Milano, Duomo, progetti per la facciata, in Settecento lombardo, a cura di R. Bossaglia e V. Terraroli, Milano, 1991, pp. 366-367

A. Scotti Tosini, La Lombardia asburgica, in Storia dell’architettura italiana. Il Settecento, a cura di G. Curcio, E. Kieven, Milano, 2000, p. 438

C. Fumarco, Carlo Giuseppe Merlo, in E il Duomo toccò il cielo. I disegni per il completamento della facciata e l’invenzione della guglia maggiore tra conformità gotica e razionalismo matematico (1733-1815), a cura di E. Brivio, F. Repishti, catalogo della mostra (Milano, 2003), Milano, 2003, p. 93