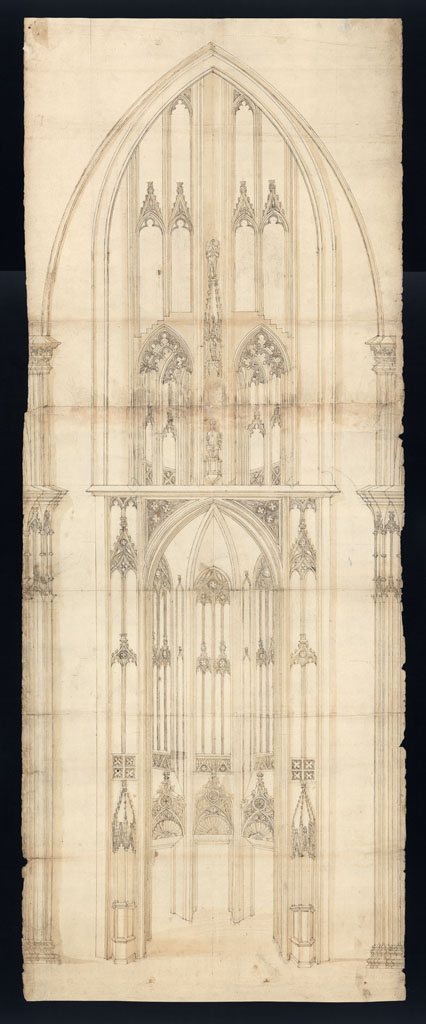

Copia del progetto per la controfacciata della porta del transetto settentrionale

Autore

Bisnati, Giovanni PaoloTitolo

Copia del progetto per la controfacciata della porta del transetto settentrionaleDatazione

XVII secolo; [1614-1625]

Collocazione

ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 17r

Dimensioni

1248x486 mmTecnica e Supporto

Preparazione a punta secca, matita nera, compasso, punti guida; esecuzione a penna e inchiostro bruno, acquerello ocra; supporto cartaceo di grammatura media, filigrana non presente.

Scala

Non presenteIscrizioni

In basso, entro il disegno, sul coronamento della piccola struttura a tabernacolo alla destra delle tre porte, a penna e inchiostro bruno: «Jo Paulus Bisnatus feci».

Sul verso, indicazione inventariale moderna, a matita: «R.B. Tomo II F. 17 recto».

Sul verso, indicazione inventariale moderna, a matita: «2 17r».

Sul verso, a penna e inchiostro nero, sigla con cancellatura a inchiostro: si vedono il numero «15» e la lettera «E».

Sul verso, a matita, in corrispondenza di una linea disegnata in verticale: «27 / 11 ½ valle / 19 valle / 23 valle».

Sul verso, timbro a inchiostro blu dell’Archivio Storico Civico di Milano, con stemma al centro del Comune di Milano: «ARCHIVIO STORICO CIVICO».

Sul verso, a matita, sigla di due lettere: si legge la «B» finale.

Notizie

Il disegno appartiene al gruppo di fogli relativi alla testata settentrionale del Duomo, con l’accesso comunemente noto come porta verso Compedo. Il foglio si trova all’interno del secondo tomo, interamente dedicato al Duomo, della Raccolta Bianconi, conservata oggi presso l’Archivio Storico Civico di Milano, composta in dieci volumi dall’architetto, collezionista e storico Carlo Bianconi tra il 1789 e il 1796, e che contiene disegni di architettura e alcune incisioni di edifici milanesi tra il XIV e il XVIII secolo. La storia del foglio si accompagna quindi successivamente con quella della Raccolta, che dopo essere passata ai Litta e poi ai Vallardi, entra nel 1872 nella raccolte civiche milanesi, quando il Comune la acquista da Antonio Vallardi. Il disegno è l’unico pezzo presente sul recto del foglio 17 del tomo (presso l’Archivio Storico Civico esiste una riproduzione fotografica in bianco e nero del disegno, negativo A 4093), mentre sul verso del foglio del tomo sono inseriti altri quattro disegni, due piante per cappelle e due sezioni trasversali delle navate (ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 17vA; 17vB; 17vC; 17v D).

Il disegno è composto su due fogli di dimensioni differenti, incollati in verticale l’uno sopra l’altro e sovrapposti leggermente. Il disegno ha margini molto irregolari e a tratti consunti e lacunosi, tuttavia presenta uno stato di conservazione piuttosto buono, fatta eccezione per alcune macchie brune di lieve entità e le tracce sul verso della colla applicata per l’incollaggio al tomo.

Il disegno presenta una doppia preparazione, è impiegata infatti la punta secca per le linee architettoniche principali e così anche il compasso per le linee curve, ma si nota anche un uso esteso della preparazione a matita, sia per l’architettura che per gli elementi decorativi. In linea di massima parrebbe che le linee preparate a punta secca siano servite per la costruzione del disegno, ma non siano state poi necessariamente ripassate nel momento del disegno a penna, mentre le linee preparate a matita siano state tutte ritracciate con la penna e inchiostro bruno. Le acquarellature ocra interessano la realizzazione delle zone d’ombra del disegno, mentre sono assenti ombreggiature al tratto. I tratti a penna appaiono sempre sottili e accurati, ma eseguiti con una penna apparentemente poco inchiostrata, pertanto risultano talvolta poco marcati, sebbene sempre ben visibili. Le parti architettoniche sono sempre eseguite con strumento, con scarse concessioni al disegno a mano libera, riservato invece a tutti gli elementi decorativi e spesso però anche agli scorci in prospettiva di alcuni elementi, che infatti presentano diverse imprecisioni. In generale anche le decorazioni a mano libera hanno frequenti ripassi e piccoli pentimenti, cosa che non avviene per la realizzazione delle figure che sembrano invece tracciate in modo sicuro e veloce. Nella parte superiore del disegno si evidenziano alcuni tratti a matita, che tuttavia non è chiaro se siano pentimenti oppure corrispondano a una versione precedente poi abbandonata, in particolare in corrispondenza di uno degli archi della galleria superiore, vistosamente preparato per essere più in alto rispetto alla collocazione definitiva. Il verso del disegno mostra il tracciamento di due linee verticali a matita, quotate, che tuttavia non è chiaro se siano da connettere al disegno sul recto.

Il disegno rappresenta in prospettiva un progetto per l’alzato interno della testata del transetto settentrionale del Duomo, concentrandosi sulla campata centrale, individuata all’interno dei due semipiloni a fascio addossati alle pareti della cattedrale e che figurano in parte lungo i margini destro e sinistro. Sui pilastri si imposta, infatti, anche l’arcone ogivale corrispondente alla sezione delle volte maggiori del transetto, al di sotto del quale è ricavato lo spazio per l’inserimento della porta verso Compedo.

Il disegno propone, per la parte più propriamente dedicata alla porta, una struttura aggettante dalla parete della testata e con pianta poligonale, che si configura come un vero e proprio corpo esterno strutturato su due livelli. Il livello inferiore, alto fino alla cornice inferiore dei capitelli dei piloni della cattedrale, presenta anzitutto una fascia ortogonale alla parete del Duomo che accoglie al suo interno due slanciate finestre, collocate quindi a lato della porta vera e propria, e, inoltre, nella parte più bassa, mostra due piccoli tabernacoli con colonnine e coronamenti cuspidati, che emergono dalla parete in forma poligonale. In mezzo a queste due ali, delineata sulla parete da geometriche modanature, si apre la porta vera e propria, come abbiamo detto, costituita da un vano poligonale, del quale emergono tre lati, nei quali sono ricavati tre ingressi. Le luci delle porte sono di forma rettangolare, architravate e sormontate da un coronamento decorato a valva, che si sviluppa poi ulteriormente in verticale a formare un arco inflesso con trafori e decorazioni fitomorfe. Al di sopra dei portali, alte finestre, traforate e suddivise su due livelli con le aperture terminanti in archetti trilobi, si elevano fino alle vele che formano la copertura voltata della struttura. Una cornice orizzontale rettilinea e modanata separa il primo dal secondo livello, che raggiunge la sommità dell’arcone centrale della testata e che è composto da una loggia percorribile, della quale si vede l’affaccio verso l’interno della chiesa. Di questa loggia si intravede la struttura interna con voltine a crociera, impostate su un pilastro a fascio centrale e sui semipilastrini esterni, e l’affaccio all’esterno per mezzo di una galleria di archetti trilobati e raccordati nella parte inferiore da una balaustra. Verso l’interno, sul pilastro centrale della loggia, si inseriscono due piccoli tabernacoli, disposti uno sopra l’altro, che accolgono due statue al loro interno, unico accenno di decorazione scolpita di figura presente nel disegno. La loggia termina in altezza alla quota di imposta dell’arcone grande della campata centrale, mentre sul piano della parete al di sopra di essa, si aprono ulteriori due finestre, a loro volta bipartite in altezza e coronate da archi trilobi e falconature con gattoni e decorate a traforo.

Note critiche

Il disegno è stato pubblicato per la prima volta da Luca Beltrami nel suo studio dedicato alla porta verso Compedo del 1900. Il foglio però non si colloca nel novero degli altri disegni, pure della Raccolta Bianconi, che Beltrami ha editato in quella occasione, bensì è inserito in appendice, nell’ambito di una nota sull’attività di Giovanni Antonio Amadeo in Duomo, nella quale Beltrami puntualizza soprattutto sulle reminiscenze, a suo parere evidenti all’interno del disegno, dall’arte veneziana e dell’importanza di questo elaborato nel mostrare una proposta a tre ingressi. Lo studioso pubblica soltanto un ridisegno della parte inferiore del foglio, corredata anche da una pianta in linea con questa proposta progettuale e ricavata invece, a quanto pare, dal f. 18r del secondo tomo della Raccolta Bianconi. I due disegni infatti, come implicitamente, anche se non dichiaratamente, illustrato già da Beltrami, sembrano essere tra loro correlati, nel senso che la pianta al f. 18r sembra perfettamente congruente con l’alzato del f. 17r, presentando la medesima struttura a tre ingressi e per quanto visibile anche i medesimi profili dei piedritti e gli stessi aggetti e rincassi della parete e degli ingressi, ivi compresi i due citati piccoli tabernacoli inseriti ai lati della porta. Dubbio resta naturalmente il riscontro sull’esterno, poiché non visibile nell’alzato; inoltre, stando a questa pianta, le finestre inserite al di sopra dei tabernacoli a lato del vestibolo non potrebbero avere luce all’esterno, poiché inserite nel pieno del pilone (vi sono solo due disegni per la porta verso Compedo che presentano due finestre ai lati del portale, però con unico ingresso, ovvero la copia di cui al f. 247 dell’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo e il f. 13v-recto del tomo secondo della Raccolta Bianconi).

Già Beltrami aveva connesso il foglio con il modello ligneo del Museo del Duomo, notando l’affinità con la soluzione ivi proposta per una porta a tre ingressi e avvicinata dallo studioso alle documentate affermazioni emerse nel 1503, quando la Fabbrica dopo aver convocato una riunione di maestri (Caradosso, Giovanni Molteno, Bramantino, Maffiolo Giussano, Amadeo, Bartolomeo Briosco, Andrea Fusina, Gian Giacomo Dolcebuono e Cristoforo Solari), nella quale dovevano essere esaminati alcuni antichi disegni, ne scelse uno descritto come «designum unum valde mirum, cum piramide una elegantissima in medio, in formam vestibuli portae, ascendente ad cacumen fornicis magni praedictae ecclesiae», che doveva essere utilizzato dai maestri per eseguire un modello ligneo a sua imitazione (1503, 23 febbraio: Annali, III, p. 124). Grazie all’affinità con il modello, il disegno è stato poi per conseguenza avvicinato all’unico altro alzato attualmente noto che presenta una soluzione a tre ingressi, ovvero il f. 204 dell’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo (Scotti, 1977; Soldini, 1999; Perossi, 1999-2000; Perossi, 2002; Repishti, 2002; Repishti, 2003), sconosciuto a Beltrami e pubblicato per la prima volta da Angiola Maria Romanini (AVFDMi, Archivio Disegni, 204). La vicinanza dei due elaborati grafici è tuttavia da limitarsi al solo impianto di base per Nicola Soldini (Soldini 1999), che individua come il foglio della Bianconi integri elementi dallo spiccato aggiornamento in senso moderno, come le conchiglie al di sopra di porte architravate, con i più tradizionali motivi gotici. Si noti tuttavia che i due fogli rappresentano gli unici due disegni che, insieme al modello ligneo, mostrano l’alzato di una struttura poligonale in forma di vestibolo dotato di tre ingressi e che, tralasciando per un momento i particolari decorativi, la rispondenza degli elementi strutturali nei tre elaborati, almeno per il primo piano, non solo per l’impianto poligonale della pianta e per l’articolazione dell’alzato, ma finanche per la disposizione delle singole aperture, appare innegabile. Anche per quanto concerne la parte superiore, tra l’altro, il disegno in ASCMi, Raccolta Bianconi, II, f. 17r appare almeno nell’impostazione strutturale, se non nei particolari minuti, ancora più vicino al n. 204 dell’Archivio della Fabbrica che al modellone stesso, come del resto evidenziato da Aurora Scotti (Scotti, 1977).

Si noti qui en passant, che, come il f. 17r, che rappresenta l’alzato interno della porta, sembra congruente con la pianta al f. 18r della Bianconi, così anche per l’alzato esterno al n. 204 della Fabbrica, la sequenza delle modanature esterne dei pilastri e della lieve articolazione dello sguincio fino al battente della porta sembra essere compatibile (per quanto sia comprensibile data la consunzione molto accentuata della parte inferiore del n. 204 della Fabbrica), elemento che farebbe comunque pensare, piuttosto che a un rapporto diretto tra i tre disegni, alla comune identità al modello ligneo.

La fortuna della soluzione poligonale per la testata del transetto, come illustrato da Nicola Soldini (Soldini, 1999), sembra essere infine testimoniata in alcune delle proposte progettuali per la cappella della Madonna dell’Albero: in questo caso specifico il disegno più rispondente parrebbe il n. 33 del manoscritto S. 148 sup. della Raccolta Ferrari, presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano (Soldini 1999), nel quale è rappresentato l’alzato interno della cappella con una soluzione sia nella struttura che nei dettagli sostanzialmente rispondente al foglio 17r della Bianconi, se si eccettua naturalmente l’ovvio tamponamento degli ingressi (Perossi, 1999-2000).

Da quando Luca Beltrami ha avvicinato il foglio alla produzione di Giovanni Antonio Amadeo, indicando la possibilità che egli stesso potesse esserne l’autore, e quindi formulando una proposta di datazione ai primi anni del XVI secolo e certamente entro il 1519 (data dell’inizio del modellone ligneo, che registrava la proposta a tre ingressi), l’attribuzione è stata poi più volte reiterata (cfr. Malaguzzi, 1904; Buratti Mazzotta, 1993) e laddove è stata abbandonata, comunque, la presenza nell’elaborato della soluzione a tre usci, ha sempre condotto la critica a una datazione anteriore al 1537 (Soldini 1999, spostandola in avanti rispetto a Beltrami al secondo quarto del XVI secolo), ovvero l’anno in cui si delibera per la scelta di una porta a unico ingresso (1537, 21 marzo: Annali, III, pp. 263-264).

È, invece, acquisizione relativamente recente della critica (Perossi, 1999-2000) la presenza proprio all’interno del disegno, in una delle cuspidi, dell’iscrizione che reca il nome (o la firma) di Giovan Paolo Bisnati e che ha portato a riconsiderare completamente il contesto di produzione di questo elaborato e a restituirne la paternità proprio all’architetto secentesco (Perossi, 1999-2000; Repishti, 2003).

Si aggiunga che un altro disegno può essere in parte messo in relazione con il f. 17r: si tratta del disegno S. 148 sup. n. 11 della Biblioteca Ambrosiana di Milano, conservato all’interno del tomo dedicato al Duomo della Raccolta Ferrari. Questo disegno, di per sé evidentemente non contestuale rispetto alla testata del transetto settentrionale, poiché mostra una soluzione per la facciata maggiore, è forse testimonio dell’idea di trasferire la Porta di Compedo in facciata nel 1582, ma potrebbe essere riconducibile al primo Seicento (il disegno è discusso in Repishti 2003, p. 100, fig. 76, con una proposta per Alessandro o Giovan Paolo Bisnati). A questo proposito si nota che il pilone alla sinistra del portale centrale presenta il medesimo profilo interno di quello del f. 17r della Bianconi, a sua volta corrispondente a quello della pianta al f. 18r, mostrando anche la presenza del pinnacolino, assente dalle altre proposte per la porta di Compedo (differente è invece il pilastro di destra, che forse rappresenta una variante).

La datazione del disegno deve quindi orientarsi verso gli anni di presenza di Giovan Paolo Bisnati all’interno del cantiere della cattedrale, tra il 1617 e il 1625, notando in particolare che già al 22 dicembre 1614 risale un pagamento a Bisnati per disegni inerenti alla cappella della Madonna dell’Albero (Perossi, 1999-2000) vicenda alla quale, come è noto, questo disegno potrebbe essere ricondotto, immaginando eventualmente una fase di studio in vista della progettazione per la cappella. Non è chiara, infatti, a questo punto, proprio la natura intrinseca del disegno: in un momento in cui la porta verso Compedo era un capitolo ormai superato del cantiere del Duomo, è quanto mai arduo formulare un’ipotesi attendibile, se non quella che si tratti di una copia o di una rielaborazione a scopo di studio, sia essa sviluppata a partire dal modello ligneo, oppure da disegni più antichi ancora presenti in cantiere. Rispetto a questi ultimi, quindi, non è possibile valutare la fedeltà del disegno, negandoci quindi la certezza che Bisnati ci abbia regalato l’immagine di un altro progetto per la porta, da valutare nel complesso iter progettuale dei primi 37 anni del XVI secolo.

Bibliografia

L. Beltrami, La Porta Settentrionale nel Duomo di Milano (porta versus compedum). Vicende e raffronti con disegni inediti, Milano, 1900, p. 38

F. Malaguzzi Valeri, Giovanni Antonio Amadeo, scultore e architetto lombardo (1447-1522), Bergamo, 1904, pp. 269-270, pp. 276-277

P. Mezzanotte, G.C. Bascapè, Milano nell’arte e nella storia. Storia edilizia di Milano guida sistematica della città, Milano, 1948, p. 181

Luca Beltrami e il Duomo di Milano. Tutti gli scritti riguardanti la cattedrale pubblicati tra il 1881 e il 1914, a cura di A. Cassi Ramelli, Milano, 1964, p. 259

A. Cassi Ramelli, Curiosità del Duomo di Milano, Milano, 1965, p. 115, fig. 87

P. Mezzanotte, G.C. Bascapè, Milano nell’arte e nella storia, a cura di P. Mezzanotte, Milano – Roma, 1968, p. 22

A. Buratti Mazzotta, L’uso del linguaggio classico in una fabbrica gotica. Metodo e prassi progettuale nei disegni per il Duomo di Milano dall’Amadeo al Pellegrini, in Giovanni Antonio Amadeo. Scultura e architettura del suo tempo, a cura di J. Shell, L. Castelfranchi, atti del convegno (Milano, Bergamo, Pavia, 1992), Milano, 1993, pp. 613-626, p. 621

A. Scotti, Per un profilo dell’architettura milanese (1535-1565), in Omaggio a Tiziano. La cultura artistica milanese nell’età di Carlo V, catalogo della mostra, Milano, 1977, p. 118

A. Buratti Mazzotta, Portali di capocroce, in Il Duomo di Milano. Dizionario storico artistico e religioso, a cura di A. Majo, Milano, 1986, p. 462

Una cattedrale immersa nella storia. Dediche della Trivulziana al Duomo di Milano, a cura di G. Bologna, catalogo della mostra (Milano, 1986), Milano, 1986, p. 43

I. Balestreri, I disegni del Duomo di Milano nella Raccolta Bianconi, “Il disegno di architettura”, 7, 1993, pp. 26-27

La Raccolta Bianconi. Disegni per Milano dal Manierismo al Barocco, a cura di I. Balestreri, Milano, 1995, p. 23

P. Sanvito, Le chantier de la cathédral de Milan. Le problème des origines, in Chantiers médiévaux, Paris, 1996, pp. 291-325, fig. 35

M.C. Loi, L’attività architettonica di Cristoforo Lombardo detto il Lombardino (anni 90 del ‘400-1555), dottorato di ricerca in storia dell’architettura, Università degli studi di Roma La Sapienza, 1996, II, p. 215, n. 35

N. Soldini, Scheda, in Il giovane Borromini. Dagli esordi a San Carlo alle Quattro Fontane, a cura di M. Kahn Rossi, M. Franciolli, catalogo della mostra (Lugano, 1999), Milano, 1999, pp. 124-125, n. 58, riproduzione a p. 125, fig. 58

S. Perossi, Il dibattito rinascimentale sulla Porta di Compedo del Duomo di Milano, tesi di laurea, relatore A. Rovetta, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1999-2000, pp. 188-198, n. 8

S. Perossi, Progetto per la Porta di Compedo, in La facciata del Duomo di Milano nei disegni d’archivio della Fabbrica (1583-1737), a cura di F. Repishti, catalogo della mostra (Milano, 2002), Milano, 2002, p. 32

F. Repishti, R. Schofield, I disegni e i modelli di architettura della Fabbrica del Duomo dal Cinquecento al Settecento, in La facciata del Duomo di Milano nei disegni d’archivio della Fabbrica (1583-1737), a cura di F. Repishti, catalogo della mostra (Milano, 2002), Milano, 2002, p. 23

F. Repishti, La facciata del Duomo di Milano (1537-1657), in F. Repishti, R. Schofield, I dibattiti per la facciata del Duomo di Milano 1582-1682. Architettura e controriforma, Milano, 2003, pp. 16, 20